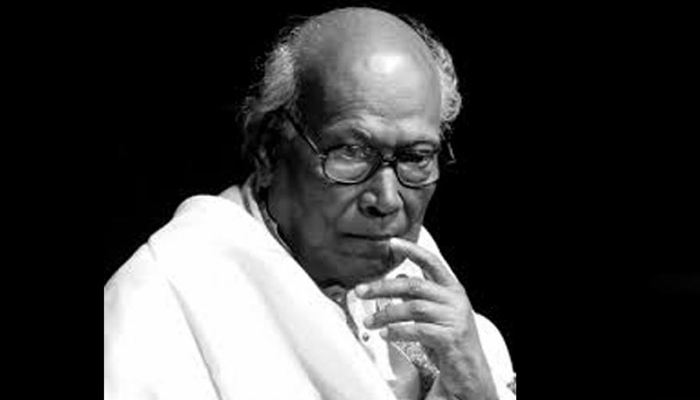

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত কবি শঙ্খ ঘোষ আর নেই। বুধবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮৯ বছর বয়সে চিরপ্রস্থানের এ যাত্রায় শামিল হলেন শঙ্খ ঘোষ।

এমনিতেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন কবি, যা শারীরিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল তাকে। এর আগে জানুয়ারিতেও হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় তাকে। শক্তি-সুনীল-শঙ্খ-উৎপল-বিনয়, জীবনানন্দ পরবর্তী বাংলা কবিতার এই পঞ্চপা-বের বাকি চার জনের পর এবার চলে গেলেন কবি শঙ্খ ঘোষ।

গায়ে জ্বর থাকায়, গত সপ্তাহে করোনা পরীক্ষা করিয়েছিলেন কবি। ১৪ এপ্রিল বিকালে রিপোর্ট এলে জানা যায়, তিনি সংক্রমিত হয়েছেন। কোভিড সংক্রমণ ধরা পরার পর ঝুঁকি না নিয়ে বাড়িতেই নিভৃতবাসে ছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে আচমকা তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে।

বুধবার সকালে তাকে ভেন্টিলেটরে দেওয়ার চেষ্টাও হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে চিরতরে চলে গেলেন তিনি। দীর্ঘ কর্মজীবনে নানা ভূমিকায় দেখা গেছে শঙ্খ ঘোষকে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব আইওয়া এবং বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেছেন।

১৯৯২ সালে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরগ্রহণ করেন। বছর দুয়েক আগে ‘মাটি’ নামের একটি কবিতায় মোদি সরকারের মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন তিনি। সাহিত্যজীবনে একাধিক সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। ১৯৭৭ সালে ‘বাবরের প্রার্থনা’ কাব্যগ্রন্থটির জন্য তিনি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার ‘সাহিত্য অকাদেমি’ পুরস্কার পান। ১৯৯৯ সালে কন্নড় ভাষা থেকে বাংলায় ‘রক্তকল্যাণ’ নাটকটি অনুবাদ করে ফের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান তিনি।

এ ছাড়াও রবীন্দ্র পুরস্কার, সরস্বতী সম্মান, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। ২০১১ সালে তাকে পদ্মভূষণে সম্মানিত করে ভারতের তৎকালীন সরকার। শঙ্খ ঘোষ এর আসল নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। তার পিতা মনীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং মাতা অমলা ঘোষ।

১৯৩২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বর্তমান চাঁদপুর জেলায় তার জন্ম। বংশানুক্রমিকভাবে পৈত্রিক বাড়ি বরিশালের বানারিপাড়ায়। তবে শঙ্খ ঘোষ বড় হয়েছেন পাবনায়। পিতার কর্মস্থল হওয়ায় তিনি বেশ কয়েক বছর পাবনায় অবস্থান করেন এবং সেখানকার চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৫১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলায় কলা বিভাগে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

Category: মশাল সাহিত্য

-

কবি শঙ্খ ঘোষ আর নেই

-

করোনারে করোনা

সুভাষ চৌধুরী

করোনারে করোনা

তুই হলি সব যন্ত্রণা।

তোর থাবায় মরলে লাকি

ব্যাংকার পায় পঞ্চাশ লাখ।

তুই কি মানুষ বেছে খাস

কিষান শ্রমিকের হয় কি জানিস।

রোগ সারাতে টাকা জোটেনা

মরণের পর জায়গা মেলে না।

এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম

এই নাকি তোর বিধান।

তোর হামলায় মরলে পরে

কেউ আসে না গরিবের ধারে।

করোনারে করোনা

আরে একটুখানি থাম না।

মানুষ খেকো করোনা

তোর কি পেট ভরে না।

কারও কপালে লাখে লাখ

অন্যের বেলায় চিচিং ফাঁক।

পুলিশ ডাক্তার পায় ভাগা

মুটে মজুরের কপাল ফাঁকা।

চাকরিজীবী ঘরে বসে

বেতন তুলে খায় দায়।

গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়

হর্ণ বাজিয়ে লোক সরায়।

ঈদ বাজারে ভিড় করে

শপিং ব্যাগ ভর্তি করে।

আমাদের কয় সরে দাঁড়াও

আম জনতা ভয় পেয়ে যায়।

সরকারজীবী আরও মজায়

ঘরে শুয়ে ঠ্যাং নাচায়।

হাঁকিয়ে গাড়ি ভাঙ্গে লক

বলে দোকান বন্ধ রাখ।

স্কুল কলেজ খুলবি না।

ছেলে মেয়েরা থাকবি বাড়ি

প্রাইভেট পড়ে শিখে নিবি।

অটো পাস সার্টিফিকেট

পেয়েই যাবি অটোমেটিক।

নরখাদক করোনা

তোর কি হয় না করুণা।

মানুষ মেরে কী লাভ তোর

রক্ত খাস ক্যান চশমখোর।

তোর বিরুদ্ধে আমার লড়াই

করিস নাতো আর বড়াই।

দম আটকে মরছি ঘরে

এবার খুলবো জগতটারে।

ভ্যাকসিন দিয়ে পুড়াবো তোরে

চার হাত পা বেঁধে তোরে।

তোর জ¦ালাতন সইতে নারি

দেখবি আর কী করতে পারি।

বাড়াবাড়ি বন্ধ কর

নইলে তোর নেই নিস্তার।

ধর করোনারে ধর

হাসপাতাল ঘেরাও কর।

উঁচিয়ে লাঠি বাজিয়ে বাঁশী

করোনারে ধাওয়া কর।

ধরে ধরে ব্যাগে পুরে

ইনজেকশনে ধ্বংস ক’রে।

করোনামুক্ত জীবন গড়ি

লক ডাউন ফেলে চলি ফিরি।করোনারে করোনা

সুভাষ চৌধুরীকরোনারে করোনা

তুই হলি সব যন্ত্রণা।

তোর থাবায় মরলে লাকি

ব্যাংকার পায় পঞ্চাশ লাখ।

তুই কি মানুষ বেছে খাস

কিষান শ্রমিকের হয় কি জানিস।

রোগ সারাতে টাকা জোটেনা

মরণের পর জায়গা মেলে না।

এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম

এই নাকি তোর বিধান।

তোর হামলায় মরলে পরে

কেউ আসে না গরিবের ধারে।

করোনারে করোনা

আরে একটুখানি থাম না।

মানুষ খেকো করোনা

তোর কি পেট ভরে না।

কারও কপালে লাখে লাখ

অন্যের বেলায় চিচিং ফাঁক।

পুলিশ ডাক্তার পায় ভাগা

মুটে মজুরের কপাল ফাঁকা।

চাকরিজীবী ঘরে বসে

বেতন তুলে খায় দায়।

গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়

হর্ণ বাজিয়ে লোক সরায়।

ঈদ বাজারে ভিড় করে

শপিং ব্যাগ ভর্তি করে।

আমাদের কয় সরে দাঁড়াও

আম জনতা ভয় পেয়ে যায়।

সরকারজীবী আরও মজায়

ঘরে শুয়ে ঠ্যাং নাচায়।

হাঁকিয়ে গাড়ি ভাঙ্গে লক

বলে দোকান বন্ধ রাখ।

স্কুল কলেজ খুলবি না।

ছেলে মেয়েরা থাকবি বাড়ি

প্রাইভেট পড়ে শিখে নিবি।

অটো পাস সার্টিফিকেট

পেয়েই যাবি অটোমেটিক।

নরখাদক করোনা

তোর কি হয় না করুণা।

মানুষ মেরে কী লাভ তোর

রক্ত খাস ক্যান চশমখোর।

তোর বিরুদ্ধে আমার লড়াই

করিস নাতো আর বড়াই।

দম আটকে মরছি ঘরে

এবার খুলবো জগতটারে।

ভ্যাকসিন দিয়ে পুড়াবো তোরে

চার হাত পা বেঁধে তোরে।

তোর জ¦ালাতন সইতে নারি

দেখবি আর কী করতে পারি।

বাড়াবাড়ি বন্ধ কর

নইলে তোর নেই নিস্তার।

ধর করোনারে ধর

হাসপাতাল ঘেরাও কর।

উঁচিয়ে লাঠি বাজিয়ে বাঁশী

করোনারে ধাওয়া কর।

ধরে ধরে ব্যাগে পুরে

ইনজেকশনে ধ্বংস ক’রে।

করোনামুক্ত জীবন গড়ি

লক ডাউন ফেলে চলি ফিরি। -

আহমদ ছফা : একজন খাঁটি স্বাধীন লেখক

আহমদ ছফা

একজন খাঁটি স্বাধীন লেখক

সাখাওয়াত টিপুআমাদের সৌভাগ্য এই আমরা আহমদ ছফার [৩০ জুন ১৯৪৩, ২৮ জুলাই ২০০১] যুগে জন্মেছিলাম। আর বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য এই তাঁর মতো কীর্তিমান লেখক বাংলা ভাষায় জন্মেছিলেন। বাংলা ভাষার চৌহদ্দী বিবেচনায় আনলে দেখা মিলবে, তিনি রেখে গেছেন সাহিত্য সৌন্দর্যের নানা চিহ্ন, নানা সৃষ্টি, নানা চিন্তা, নানা পথ, নানা উদ্দীপনা আর লড়াই-সংগ্রামের ভাষার অমূল্য কীর্তি। তাঁর ইহকাল ত্যাগের দুই দশক পর কথাটা আমরা কত না সহজে বললাম! বলা এত সহজ ছিল না জীবদ্দশায়। কেন? আমরা যারা মহাত্মা ছফার সামান্য সান্নিধ্য পেয়েছি, তারা অল্প-বিস্তর জানি। জীবদ্দশায় কলিকালের সমাজ আহমদ ছফার প্রাপ্য সম্মানটুকু দেয়নি। বাংলা একাডেমি পুরস্কার তো দূরবাত, কোনো পত্রিকার সংখ্যাও আহমদ ছফার নামে হয়নি। অথচ কত খইভাজা লেখককে নিয়ে সমাজে কত কিছু হয়! আদতে ছফার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে ইহকালের পর।

প্রশ্ন দাঁড়ায় আহমদ ছফার রূপান্তর কীভাবে ঘটেছে? জীবদ্দশায় ভক্ত-অনুরাগী পাঠক যেমন ছিল, ঠিক তেমনি কম ছিল না সমালোচকের আধিক্য। ইহকাল ত্যাগের পর ঢাকার একদল লেখক বলতে লাগলেন ছফাকে নিয়ে অহেতু গুঞ্জন করবার কিছু নেই। কিন্তু দেশ যখন নানা সংকটের মুখে আবর্তিত হয়, তখন ছফার বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষা হয়ে ওঠে জনগণের আশ্রয়। তখন তারা বলতে থাকেন আহমদ ছফা একজন খাঁটি বুদ্ধিজীবী। তবে ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি বেহতর নন। আবার তিনি যখন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক বাস্তবতা, প্রকৃতির স্বভাব, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির অবনমনের বিপরীতে প্রজ্ঞা আকারে হাজির হন, তখন উল্টো সুরে বলেন ছফার উপন্যাস ভালো, কিন্তু কবিতা ‘বাজে’। এখন এই সব স্বর মৃদুতর হচ্ছে ক্রমশ। হয়তো কেউ কেউ বলবেন, দু-চারটে ভালো কবিতা তিনি লিখেছেন বটে! বস্তুত ছফাকে বাজালে দেখা যাবে সমস্ত আহমদ ছফা, অনন্য এক বাংলা ভাষা। ভাষা ভাবের অর্থ শুদ্ধ কথার কথা নয়। ভাষা মানে দেশ। আর আমরা যাকে দর্শনযোগে বলি, ভাষার অপর ঠায়। মানে দেশ। আর আহমদ ছফার চিন্তায়, মননে আর সৃষ্টিশীলতায় ঠায় আস্ত একদেশ স্বপ্ন, নাম বাংলাদেশ।২

মনীষী আহমদ ছফাকে নিয়ে নানাজন নানা রূপে কাজ করেছেন। করছেন। ভবিষ্যতেও করবেন। ভবিষ্যতে নতুন নতুন চিন্তায় আর বিশ্লেষণে নতুনভাবে সাহিত্যে আবির্ভূত হবেন তিনি। কারণ তিনি আমাদের সাহিত্য আর সংস্কৃতিতে জাতীয় সম্পদ হয়ে গেছেন। তবে তাকে নিয়ে সবচেয়ে বড় কাজ করেছেন আহমদ ছফার গুণধর ভ্রাতুষ্পুত্র ও কথাসাহিত্যিক নুরুল আনোয়ার। ছফার ৫৮ বছরের প্রায় লেখাজোখা আর কথামালার সঞ্চয় একত্র করেছেন তিনি। অনেকটাই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন নুরুল আনোয়ার। কারণ ছফার জীবন খুব গোছানো ছিল, তা হলফ করে বলা যাবে না। লেখায়, চিন্তায়, লড়াইয়ে আর সৃষ্টিশীলতায় ছফা যত না সংহত, ঠিক তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন খানিক অগোছালো। তবে ব্যক্তিগত জীবনে বস্তুগত সহায়-সম্পদের হাতছানি থেকে নিজের দূরে রেখেছেন তিনি। বলা বাহুল্য, আজ প্রথাগত জীবনের বাইরে এক অলঙ্ঘনীয় সাহিত্যের রাজপথ পাড়ি দিয়েছেন ছফা। সত্যিকার অর্থেই অকৃতদার আহমদ ছফা এক বর্ণাঢ্য লেখকজীবন পার করেছেন। সমাজের ক্লেদ, অন্যায়, অবিচার আর অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে জীবনের শেষ আয়ু ত্যাগ করেছেন তিনি। খোদ বাংলাদেশে, এমনকি বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো এমন চরিত্র বিরল।

আহমদ ছফাকে নিয়ে অপর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজটি করেছে আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা। সভার অন্যতম প্রধান মশহুর লেখক ও চিন্তাবিদ সলিমুল্লাহ খান। রাষ্ট্রসভার সভ্যগণ বছর বছর সেমিনার করে আহমদ ছফার সাহিত্যচিন্তাকে নানাভাবে বিচার করেছেন। পাঠকের পুনর্মূল্যায়নের প্রশ্ন সামনে এনেছেন। নতুন ভাবনার খোরাক জুগিয়েছেন। এমন ফলপ্রসূ উদ্যোগ বাংলাদেশে হয় না বললে চলে, সচরাচর। তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে, ইহকাল ত্যাগের পর বাংলাদেশে বেশির ভাগ কথিত প্রধান সাহিত্যিক ‘নাই’ হয়ে যান। কিন্তু আহমদ ছফার বেলায় ঘটেছে নিয়মের অতিক্রম। তিনি জনপ্রিয় সাহিত্যিকরূপে আবির্ভূত হন ইহকাল গতের পর। এটার প্রধান কারণ ছফার সাহিত্যচিন্তা আর সৌন্দর্যের গুণ। অন্য গুণ সহজ ভাষায় জটিল চিন্তার বয়ান। অপর কারণ আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা আন্দোলন। হয়তো কোনো কোনো প্রশ্নে কেউ কেউ একমত না-ও হতে পারেন, তবে সত্য এই আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভার আন্দোলন দিয়েছে তার সাহিত্যের পুরুজ্জীবনের প্রশস্ত পথের নব দিশা।৩

জগতে একবার যিনি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছেন, তার পক্ষে অন্যের দাসত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়! দাসত্ব মানেই অপরের অধীন কালযাপন। কারণ ব্যক্তির স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতার সূত্র অপরের স্বাধীনতার সমান। কিন্তু মানব সন্তানের চিন্তার স্বাধীনতা অবারিত। অবারিত চিন্তার স্বাধীনতা ব্যক্তির সৃষ্টিশীল পথ প্রশস্ত করে। কীর্তিমান আহমদ ছফার সৃষ্টিশীল কর্মের বেলায়ও তাই ঘটেছে। ফলে তিনি আমাদের কাছে আনকোরা। একেবারেই নতুন চিন্তার আকর। কেননা তিনি কথায় টগবগে, বচনে সহজ, যাপনে সরল, চিন্তায় দার্ঢ্য আর সাহিত্যকে অন্তর্গত সত্যের দুয়ারের সামনে হাজির করেছেন। তার নিষ্ঠ পাঠকমাত্র সেই পরকীয়া সূত্র টের পাবেন। বলতে দ্বিধা নেই, লেখক হিসেবে ছফা তাঁর সময়কে অতিক্রম করেছিলেন। কারণ মত প্রকাশের সততার ক্ষেত্রে তার কোনো পিছুটান ছিল না। তিনি কারো মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন না, বলতেন সত্যের দোহাই রূপে। তাঁর বলার ভেতরে ব্যক্তিগত ক্ষতি-বৃদ্ধির ব্যাপার নেই। ফলে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবসায়ে তিনি জীবদ্দশায় কারো কারো অস্বস্তির কারণও ছিলেন। কিন্তু যত ছুতোই থাকুক না কেন আজ তার সৃষ্টিশীল পর্যবেক্ষণকে অস্বীকার করবার কোনো জো নেই।

নানা পত্রপত্রিকায় এখনো ছড়ানো আছে আহমদ ছফার অমূল্য বয়ান। তাই আমরাও মনীষী আহমদ ছফাকে নতুনভাবে পরখ করার অবসর নিয়েছি। চালু বাংলায় অবসর মানে কর্মমুক্তি। তবে অবসরকে আমরা জিরানো অর্থে নিলাম। অবসর নিলাম আহমদ ছফার লেখার ওপর একটু দম ফেলার। মানে চিন্তার অবসর আকারে। আমরা মনীষী ছফার কয়েক টুকরো সাক্ষাৎকার একত্র করেছি। নাম জারি করেছি ‘আহমদ ছফার বাছাই জবাব’। কেন বাছাই জবাব? প্রথমত, আহমদ ছফাকে নতুন রূপে পড়া আর বোঝার জন্য সাক্ষাৎকারের বিকল্প নেই। দ্বিতীয়ত, যেকোনো প্রশ্নের উত্তরে একজন লেখক কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। তৃতীয়ত, লেখার বিষয় অতিক্রান্ত যেসব চিন্তা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে, সেসব প্রশ্নের জবাব সামনে হাজির করা। চতুর্থত, আহমদ ছফার জীবদ্দশার নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অন্তর্দৃষ্টির একটা অবলোকন। যেকোনো সাক্ষাৎকার মাত্রই একজন লেখকের অন্তর্দৃষ্টির তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ। তাতে বান্তর আর অবান্তর দুই ধরনের কথার সমাহার থাকে। থাকে কল্পনা আর জ্ঞানের সম্বন্ধ। তবে যেকোনো প্রশ্নই তার উত্তরের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু সাক্ষাৎকার হলো লেখার অপূর্ণ বিষয়ের শূন্যস্থান পূরণ। ফলে একজন আহমদ ছফাকে বুঝবার আর জানবার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার এক অনন্য উপায়।

‘আহমদ ছফার বাছাই জবাব’ বইয়ের প্রচ্ছদ৪

আমরা যখন ‘আহমদ ছফা : বাছাই জবাব’ সম্পাদনায় হাত দিয়েছি, তখন মহামারিকবলিত দুনিয়া স্থবির। সংকটকবলিত মানব প্রজাতি আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে রত। সে অনির্বচনীয় মহামারি মোকাবেলা করতে হচ্ছে দেশের মানুষকে। বস্তুত এই সময় মানুষ যার মতো একা হয়ে যায়। ফলে ছফার অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকার উদ্ধার করতে ঊন-কাঠখড় পোহাতে হয়। তবে আমরা সংকলনে গ্রন্থিত সাক্ষাৎকারের সকল গ্রহীতার শরণাপন্ন হয়েছিলাম। আমাদের সৌভাগ্য আলাপচারীগণ খুবই সানন্দে প্রকাশের সম্মতি দেন। সম্পাদনার তথ্য ঘাটতি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রেক্ষিত আর সময়ের অপরাপর বিষয়াবলির কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। নানা সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। তাদের সার্বিক পরামর্শ ও ভালোবাসার কারণে দ্রুততম সময়ে সম্পাদনা সম্পন্ন হয়। আমরা সবার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। ইংরেজি পত্রিকা ডেইলি স্টারে প্রকাশিত আহমদ ছফার সাক্ষাৎকার অনুবাদ করেছেন লেখক সামসুদ্দোজা সাজেন। আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভার সজ্জন লেখক আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান ও সামসুদ্দোজা সাজেনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নানা তথ্যের নিরীক্ষার ক্ষেত্রে হাত বাড়িয়েছেন সর্বজন লেখক নাসির আলী মামুন, সলিমুল্লাহ খান, নূরুল কবীর, মারুফ রায়হান, সাজ্জাদ শরিফ, রাজু আলাউদ্দিন, আলতাফ পারভেজ, জুলফিকার হায়দার, আহমাদ মোস্তফা কামাল, বিপ্লব রহমান, মিল্টন আনোয়ার ও শেখ মামুনুর রশিদ। দুটো অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকারের সন্ধান দিয়েছেন লেখক হামীম কামরুল হক ও লোক সম্পাদক অনিকেত শামীম। সম্পাদনায় শিরোনামের ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছি। আগের প্রচারিত শিরোনামের বদল করেছি। যাতে নতুন রূপে আহমদ ছফাকে দৃষ্টিপাত করা যায়। আমাদের ইচ্ছে ছিল আরও দু-একটি সাক্ষাৎকার সংকলন ভুক্ত করার। কিন্তু অনুমতি প্রার্থনা করে পাইনি। ফলে সংকলন ভুক্ত হয়নি। আহমদ ছফার আরও কিছু অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকারের গুজব শুনেছি, কিন্তু অক্ষরে দেখিনি। ভবিষ্যতে হয়তো দেখা মিলবে।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এতদ সময়ে ভারতের কবি সৌম্য দাশগুপ্তের সঙ্গে বাঙালি প-িত ও লেখক সুধীর চক্রবর্তীর সম্পাদনা সাক্ষাৎকার গ্রন্থভুক্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। সৌম্য আমাদের হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করেছেন তার কাছে। কিন্তু অল্পদিন গতে তিনি পরলোক যান। তার হাতে সংকলনটি তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভারতের ‘স্বাধীন বাংলা’ পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক কেশব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন বন্ধু রবীন গুহ। উদারচিত্তে তিনি সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছেন। শিলাপাঠ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখক মিজান রহমানের নেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের অনুমতি নিয়েছেন চন্দ্রবিন্দু প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী চৌধুরী ফাহাদ। মহামারির এই সংকটময় সময়ে বই প্রকাশের ঝুঁকি গ্রহণ করার জন্য চন্দ্রবিন্দু পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই। বইয়ে সাক্ষ্য মিলবে চিন্তায় আর কথায় আহমদ ছফা একজন স্পষ্টবাদী লেখক। কারণ অপ্রিয় সত্য বলতে তার কোনো দ্বিধা ছিল না। ছিল না ট্যাবু কিংবা পিছুটান। ছিল সৎ সাহস আর ভাষার পরিমিতি বোধ। ছিল জটিল বিষয়কে সহজভাবে ব্যাখ্যা হাজির করবার অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি ছিলেন মেরুদ- বর্গা দেওয়া বুদ্ধিজীবীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। আদতে আহমদ ছফা একজন আপাদমস্তক খাঁটি লেখক ও সহজ চিন্তাবিদ। আমাদের আশা, তার রচনাবলি আর কথামালা আরও অধিক পাঠক সমাদৃত হবে।

বড়ই আনন্দের বিষয় সংকলনে আমরা আহমদ ছফার পনেরোটি প্রতিকৃতি সন্নিবেশ করেছি। শিল্পের বিভিন্ন ফর্মে প্রতিকৃতিগুলো এঁকেছেন সমকালীন পনেরোজন তরুণ শিল্পী। তা সম্ভব হয়েছে শিল্পী নির্ঝর নৈঃশব্দ্য ও আবীর সোমের দৌলতে। বইয়ের সুন্দর প্রচ্ছদ করেছেন শিল্পী নির্ঝর নৈঃশব্দ্য। অত্যন্ত দরদ দিয়ে ছফাকে এঁকেছেন শিল্পীরা। বলা যায় স্বল্প সময়ে অসাধ্যকে সাধ্য করেছেন তারা। তাদের জন্য অটুট ভালোবাসা আর সাধুবাদ। আমরা ছফাকে নানা দিক থেকে জানা, দেখার ও বোঝার চেষ্টা করেছি। সংকলনভুক্ত আহমদ ছফা সাক্ষাৎকারে সাহিত্য থেকে সংস্কৃতি, ধর্ম থেকে দর্শন, রাজনীতি থেকে ইতিহাস, প্রকৃতি থেকে মানুষ, কৃষি থেকে শিল্প, লড়াই সংগ্রাম থেকে মুক্তির প্রশ্ন, জনসমাজ থেকে মানব প্রকৃতির অন্তর্গত স্রোতোধারার বিশ্লেষণ জারি আছে। মতাদর্শিক তাড়না নয়, বাস্তবতার নিরিখে সত্যাদর্শে কলম সঁপে দিয়েছিলেন তিনি। তার লেখার বড় আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গিতে সমকালীন থাকা। তাতেই রচিত হয়েছে অতীত আর ভবিষ্যতের অমূল্য মেলবন্ধন। বাংলা সাহিত্যে সত্যিই তাঁর মতো প্রজ্ঞাবান লেখক বিরল। -

“ছিঃ” শামীম রুনা

ছিঃ

শামীম রুনামোবাইল স্ক্রিনে অনলাইন নিউজ পড়তে পড়তে মাহমুদের গম্ভীর মুখের চামড়ার ভাঁজে সূক্ষ্ম সন্তুষ্টির ছাপ ফুটে ওঠে। দেশের চলমান পৈশাচিক ধর্ষণের বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষের মধ্যে প্রচ- ক্ষোভ কাজ করছে এখন। সবাই ধর্ষণ রোধের মিছিল বা মিটিংয়ে পথে না নামলেও যে পরিমাণ তরুণ প্রজন্ম নেমে এসেছে, সেটিও কম নয়। এখন এই মানুষগুলোকে সংঘবদ্ধ করে আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে। তাই এখন ওর আর ওর দলের অনেক কাজ, মানুষদের পথে আটকে রাখতে হবে, আন্দোলন জোরদার করতে হবে। মানুষ যত পথে নেমে আসবে, যত স্লোগান তুলবে, যত পুলিশের ব্যারিকেড উপেক্ষা করে সামনে এগোবে তত মাহমুদরা নিজের আধিপত্য বিস্তারের দিকে গুটি গুটি এগিয়ে যাবে। কোনো প্রচলিত রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও, এই আন্দোলন, মিছিল মিটিং করে কম পথ তো পাড়ি দেওয়া হলো না! প্রথমে মনে হয়েছিল, সরকারের বিরুদ্ধে, আইনের অনিয়ম-দুর্নীতির প্রতিবাদে, প্রশাসনের স্বেচ্চাচারিতার বিরুদ্ধে, সমাজের নৈতিক স্খলনের প্রতিবাদে এই সব আন্দোলন করে কিছুই পাওয়া যাবে না; পুলিশের লাঠিপেটা আর হয়রানি ছাড়া।

শুরু সেই ২০১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে, যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবি নিয়ে, শাহবাগে। যুদ্ধাপরাধীদের যথাযথ বিচার তো ওদের আন্দোলনের কারণে দ্রুত আর কার্যকর হয়েছিল। অবশ্য এক একটি যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির আনন্দ সংবাদের পর, ওদের খাসির বারবিকিউ পার্টি বা বিরিয়ানি সেলিব্রেট নিয়ে কিছু সুশীল মানুষের বিখাউজের চুলকানি উঠেছিল, ওসব ছিল ক্ষণকালীন। বিশাল আন্দোলনের পর কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি এলে পোলাপানরা যদি একটু আনন্দ না করে তাইলে কেমনে কী!আপন মনে ভাবে মাহমুদ।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি, ব্লগার হত্যার বিচারসহ আরও কত বিচারের দাবি নিয়ে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে নিয়ে ওরা রাস্তায় নেমেছে, সব আন্দোলন হয়তো সফল হয়নি, কিন্তু মাহমুদ নিজে সফল। এখন ও কোনো মিছিলের আয়োজন করলে কয়েক শ তরুণ-তরুণী শাহবাগে জড়ো হয়ে যায়, সংবাদপত্রে তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধির স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রতীক হিসেবে ওর ওপর আর্টিক্যাল ছাপা হয়, মধ্য রাতের টক শোর নির্দলীয় হেভিওয়েট বক্তা হিসেবে দর্শকদের প্রথম সারির পছন্দ। দুই দিন আগে, দেশের চলমান সংকট এবং ধর্ষণ নিয়ে একটি ইন্টারন্যাশনাল টিভিতে ওর দীর্ঘ জুম সাক্ষাৎকার দেখানো হয়েছে। এত বড় কাভারেজের কারণে আন্তর্জাতিক পরিম-লে ওর গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে নিঃসন্দেহে, সেই সঙ্গে দেশের অনেকের ঈর্ষার ব্যক্তিতেও পরিণত হয়েছে। এই সব অর্জন মাহমুদকে ভেতরে ভেতরে ভালো আর দম্ভের শিহরণ আর তৃপ্তি বোধ দেয়।

আবার, আজ একটি পত্রিকায় ধর্ষণ রোধে সমাজ এবং রাষ্ট্রের করণীয় এবং দায়বদ্ধতা নিয়ে ওর লেখা একটি আর্টিক্যাল ছাপা হয়েছে। দেশের সচেতন নাগরিকরা তো বটে, প্রশাসনের লোকজন এবং সুশীল সমাজের টনকও নড়িয়ে দেওয়ার মতো হয়েছে লেখাটি। আর্টিক্যালের নিচে কমেন্ট বক্সে মন্তব্যের পর মন্তব্য আসছে, সেগুলো পড়তে পড়তে পরবর্তী আর্টিক্যালের খসড়া নিয়ে মনে মনে ভাবে মাহমুদ।

এ সময় পাশে রাখা সেলফোনটি মৃদু শব্দে বেজে উঠলে হাতে নিয়ে দেখে মাহমুদ, কোনো নাম নয়; বেশ বড় নম্বর। সম্ভবত দেশের বাইরের। দ্বিধা না করেই ফোনটি রিসিভ করে মাহমুদ।

হ্যালো, বলার পর ওপাশ থেকে কোনো প্রতিত্তোর শোনা যায় না। মাহমুদ আবার সফটলি হ্যালো বলে, আজকাল ওকে তো আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে অনেকই ফোন করে, তেমন কোনো ফোনকল হয়তো।

কেমন আছো মাহমুদ? এবার একটি নারী কণ্ঠ বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে জানতে চায়। মাহমুদ কণ্ঠস্বরটি চিনতে পারে না, কিন্তু ওপাশের কণ্ঠস্বরে অন্য রকম কিছু একটা আছে, যা মাহমুদকে অস্বস্তি বোধ দেয়। তারপরও সে ভারী আর মৃদুকণ্ঠে আবার জানতে চায়, কে বলছেন? সরি চিনতে পারছি না…

স্বর্ণা…মনে আছে? তো?

স্বর্ণা! মাহমুদের মনে হয় ওর পা দুটি যেন কেঁপে উঠল। গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোতে চায় না, তারপরও ফ্যাসফ্যাসে স্বরে জানতে চায়, তুমি? তুমি এত দিন পর?

এত দিন পর মানে? তুমি তো আমার কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে চেয়েছ, তাই এত দিন পর এই প্রশ্ন কেন?

মানে?…এত দিন পর কী মনে করে?

তোমার সাথে আবার যোগাযোগ করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। তারপরও করতে বাধ্য হলাম, তোমার ইন্টারভিউ দেখে।

অ…হুম…

তুমি যা বলেছ তা কি তুমি বিশ্বাস করো?

অবশ্যই করি।

লজ্জা ধর্ষকের, ধর্ষিতার নয়। তাই আমাদের উচিত নয়, ধর্ষিতার দিক আঙুল তোলা বা মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। তাদের মানসিক বিপন্নতায় আমাদের উচিত তাদের সঙ্গে মানবিক হওয়া। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। তাদের আশ্বস্ত করা, তুমি অশূচি নও, বরং যে তোমাকে আঘাত করেছে তারা অসুর। প্রত্যেক নারীর ভেতর দুর্গা বাস করে, অসুর বধ করাই দুর্গার কাজ। নারী তুমি দুর্গা হয়ে অসুর বধ করে নিজের পথে এগিয়ে যাও। একঘেয়ে স্বরে কথাগুলো আউড়িয়ে যায় স্বর্ণা, যেন মুখস্থ কোনো লেখা পড়ে শোনাচ্ছিল সে।

মাহমুদের কপালে তখন পাতলা ঘামের প্রলেপ। সে ইতস্তত স্বরে বলে, এসব কেনো বলছ? এসব কথায় তো কোনো সমস্যা নেই…

অবশ্যই সমস্যা নেই। কিন্তু তোমার মুখ দিয়ে যখন এই সব কথা বেরোয় তখন এসব কথা ফাঁকা বুলি আর প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি জানি, তুমি এসব কথার এক বিন্দুও হৃদয় থেকে অনুভব করো না। তুমি হলে হৃদয়হীন একজন ব্যক্তি। তারপরও এই সব আন্দোলন করছো শুধু নিজের পরিচিতির জন্য, তাই না? ধিক! ধিক তোমার ভাবনাকে!

শোনো স্বর্ণা…তখন আমার বয়স কম ছিল। আমি আসলে বুঝে উঠতেই পারিনি আমার কী করা উচিত ছিল। আমি জানি, তোমার পাশে না থেকে আমি ভয়ানক ভুল করেছিলাম।

ভুল! তোমার সে ভুল বাইশ বছর পরও ভাঙেনি, তাই না? এই বাইশ বছরে তুমি একবার আমার খোঁজ নিয়ে জানতে চেয়েছিলে, আমি কেমন আছি? আমার সঙ্গে যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছে, তারপর একজন তরুণীর আত্মহত্যা করার কথা, ট্রমায় পড়ে যাবার কথা। সে সময় আমার একজন বন্ধুর খুব প্রয়োজন ছিল, অথচ সে সময় তুমি তোমার প্রেমিকার কাছ থেকে সটান সটকে পড়লে। একবারের জন্য ভাবলে না, আমি কি বেঁচে আছি না মরে গেছি।

সে সময়ে আমার অমন ব্যবহারের জন্য দুঃখিত…যেসব তরুণ-তরুণীদের নিয়ে তোমাদের আন্দোলন গড়ে তুলছ, এরা কিন্তু তোমার সেই বয়সটার থেকেও অনেক ছোট। কিন্তু দেখ, কী দারুণ ওদের সাহস। কেমন স্ফুলিঙ্গ ওদের ভেতর! আমার কী মনে হয় জানো? ওরা কখনো বন্ধুর হাত ছাড়বে না। ওদের সেই স্ফুলিঙ্গ কাজে লাগিয়ে তুমি মাহমুদ এখন তরুণদের প্রতিনিধি। হিপোক্রেট! বয়সের দোহাই দাও। বয়স দিয়ে কী আসে যায়। বিষয়টা হলো, মানবিকতা বোধের, দায়িত্ব বোধের, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আর ভালোবাসার। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর আস্থা আর বিশ্বাসের।

মাহমুদ কোনো কথা বলে না, স্বর্ণার কথাগুলো শুনতে শুনতে বাইশ বছর আগের এক বিকাল ওর মাথার মধ্যে ঝড় তোলে। এক কালো বিকালের কথা ওর মনে পড়ে যায়।

বাইশ বছর আগে, মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষে রেজাল্টের অপেক্ষার পাশাপাশি চাকরির চেষ্টাও করছিল। আর স্বর্ণা হোমইকোনমিকসে মাস্টার্সের ছাত্রী। দুজনের দুই বছরের প্রেমের সম্পর্ক। কী এক অজানা কারণে, সে বিকালে ওরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা বাদ দিয়ে রিকশা করে চলে যায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে পার্কের কিছুটা ভেতরের দিকেই চলে যায়। তখনো বিকাল ফুরায়নি, একপশলা বৃষ্টির পর চারিদিকের মায়াবী আলোছায়া আর সতেজ সবুজ গাছগাছালি মুগ্ধতা আনে। ঠিক তেমন সময়টি হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসে ওদের ঘিরে, চার-পাঁচজন ছেলে ওদের ঘিরে ধরে। কিছু বোঝার আগেই দেখতে পায়, ছেলেগুলোর হাতে চকচকে ছুরি-চাক্কু, একজনের হাতে আবার পিস্তল। পিস্তলটি সোজা মাহমুদের ঘাড়ে চেপে ধরে একজন বলে, ভাইয়া; আপনি একটু এইখানে বসেন। এ্যাই তোরা দুইজন ভাইরে নিয়া বস তো…

মাহমুদ কি ওদের কথা শুনে প্রতিবাদ করেছিল তখন? ঠিক মনে পড়ে না, তবে ওর গালে, পেটে পটাপট কয়েকটি চড় ঘুষি এসে পড়েছিল। ও নাকের রক্ত মুছতে মুছতে দেখেছিল, দুই-তিনজন ছেলে স্বর্ণাকে টেনেহিঁচড়ে পাশের বড় ঝোপের আড়ালে নিয়ে যাচ্ছে। চোখের আড়াল হওয়ার আগে স্বর্ণার বিবর্ণ আর বোবা মুখের দিকে তাকিয়ে জীবনে প্রথমবার ভয়ানক অসহায় বোধ আর নিজের প্রতি ঘৃণা এসেছিল মাহমুদের।

স্বর্ণার সঙ্গে শেষ দেখা, ট্যাক্সি করে ওকে হোস্টেল গেটে নামিয়ে দেওয়ার সময়, মাহমুদ জানতে চেয়েছিল, ডাক্তারের কাছে যাবে কিনা? স্বর্ণা কোনো উত্তর না দিয়ে হোস্টেলে ঢুকে যায়।মাহমুদ দুই দিন হোস্টেলে নিজের রুমে শুয়ে কাটায়। তারপর নিজের গ্রামের বাড়ি গিয়া টানা দুই মাস পার করে তারপর একটি স্কলারশিপ নিয়ে থাইল্যান্ড চলে যায়। গ্রামের বাড়িতে থাকার সময়টা সে একবারও স্বর্ণার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেনি, বরং স্বর্ণার সঙ্গে যেন কোনো যোগাযোগ না হয় সে ব্যাপারে ছিল সতর্ক, কমন বন্ধুদের পুরোপুরি এড়িয়ে গিয়েছিল। দুই বছর পর দেশে ফিরেও কখনো স্বর্ণার খোঁজ করেনি, তবে দু-একজনের মাধ্যমে উড়োধুড়ো জেনেছিল, স্বর্ণা ইউরোপে চলে গিয়েছে, ব্যস; এটুকুই।

মাঝে এতটা বছর পার হয়ে গেছে, যদিও দুজন মুখোমুখি নয়, তারপরও যেন মাহমুদ আজ স্বর্ণার মুখোমুখি। মাহমুদের বোধ হয়, ও শুধু স্বর্ণার মুখোমুখি নয়, বরং ওর সঙ্গে আন্দোলন করে যারা, একপাল সবুজ আর আগ্নেয়গিরির স্ফুলিঙ্গের মতো তারুণ্য, ও ওদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। ওর শরীর থেকে মেকি সম্ভ্রম প্রাচীন প্রসাদের পলেস্তারার মতো খসে খসে পড়েছে। এত দিনের লুকিয়ে রাখা ভেতরের গোপন জীর্ণতা সবার সামনে উন্মোচিত। ওদের সবাইর চোখে ধিক্কার! স্বর্ণা এখনো কথা বলে যাচ্ছে, মাহমুদের কানে আর কিছুই ঢোকে না, লজ্জায় লীন হতে হতে ওর কানে একটি শব্দ ধাক্কা দিয়ে ওর বাকি অস্তিত্বকেও ভেঙেচুরে দেয়, ছিঃ! -

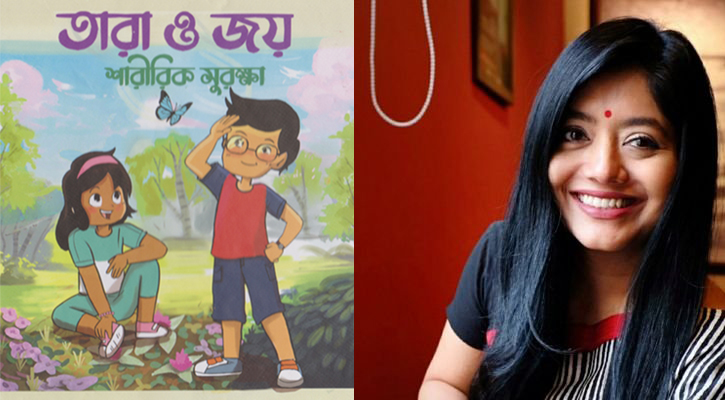

ফারিন দৌলাহ’র শিশুর সুরক্ষা বিষয়ক বই

অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে ফারিন দৌলাহর শিশু-শারীরিক সুরক্ষা বিষয়ক বই ‘তারা ও জয়’। ‘ওয়ান সার্কেল’ এর সহযোগিতায় ‘সেইবই’ থেকে প্রকাশিত হয়েছে বইটি।

বইটি সম্পর্কে লেখক ফারিন দৌলাহ বলেন, “শিশুর সামাজিকীকরণ, মানবিকতা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো স্পর্শ। কিন্তু এই স্পর্শই কখনো কখনো শিশুর জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ। খারাপ স্পর্শে শিশুকে দীর্ঘদিন অনিন্দ্রা আর দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। শিশু বড় হলে যৌনভীতি, সম্পর্কভীতি, আত্মনিন্দা, দ্বৈতব্যক্তিত্বসহ নানা ধরণের ডিসঅর্ডারেও ভুগে। এটা এত বেশি ট্রামাটিক।এই ভীতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম বয়ে বেড়াতে পারে।”

শিশু সুরক্ষা নিয়ে বই লেখা কারণ নিয়ে ফারিন দৌলাহ বলেন, “পত্রিকার পাতা খুললেই আমরা দেখছি প্রতিদিন দেশের কোনোনা কোনো স্থানে শিশু নির্যাতিত হচ্ছে। সরকারি পাঠ্যসূচিতে বয়ঃসন্ধি নিয়ে অল্পবিস্তর সিলেবাস থাকলেও শিশুর শারীরিক সুরক্ষা নিয়ে কোনো বই নেই। বেসরকারি উদ্যোগেও কোনো বই প্রকাশ হচ্ছে না। তাই চেষ্টা করেছি এ নিয়ে লেখার।”

বইটির অলংকরণ করেছেন তাসনিয়া সাখাওয়াত অরণা। বাংলা এবং ইংরেজি উভয় সংস্ককরণেই পাওয়া যাচ্ছে এই বইটি। প্রতিটি সংষ্ককরণের মূল্য রাখা হয়েছে ১৭৫ টাকা। -

নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ’র জন্মদিন আজ

আজ নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ’র ৭২তম জন্মদিন জন্মদিন। ১ ৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার কুতুবপুরে জন্মগ্রহণ করেন দুই বাংলার তুমুল জনপ্রিয় সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। about:blank

তার জন্মদিনকে ঘিরে ভক্ত-অনুরাগীরা ভাসছেন স্মৃতির সাগরে। প্রিয় লেখকের নানা উক্তি, ছবি পোস্ট করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এছাড়া বেশকিছু টিভি চ্যানেলে প্রচার হবে নানারকম অনুষ্ঠান। জন্মদিন উপলক্ষে হুমায়ূন আহমেদের পরিবারের পক্ষ থেকেও নেয়া হয়েছে কিছু উদ্যোগ। লেখকের নিজের হাতে গড়া নুহাশপল্লীতে তার সমাধিস্থলে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হবে।

বাংলা সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র ও গান পালাবদলের এ কারিগর ১৯৭২ সালে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস ‘নন্দিত নরকে’ দিয়ে সাহিত্য জগতে পা রাখেন। এরপর তিন শতাধিক গ্রন্থ লিখেছেন তিন। যার সবগুলোই পাঠকনন্দিত।

১৯৯০-এর গোড়ার দিকে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। তার পরিচালনায় প্রথম চলচ্চিত্র ‘আগুনের পরশমণি’ মুক্তি পায় ১৯৯৪ সালে। বদলে দেন নির্মাণের বাঁক। ২০০০ সালে ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’ ও ২০০১ সালে ‘দুই দুয়ারী’ দর্শকের কাছে দারুণ গ্রহণযোগ্যতা পায়। ২০০৩-এ নির্মাণ করেন ‘চন্দ্রকথা’।

১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ২০০৪ সালে নির্মাণ করেন ‘শ্যামলছায়া’ সিনেমাটি। এটি ২০০৬ সালে ‘সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র’ বিভাগে একাডেমি পুরস্কারের জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এছাড়াও এটি কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। এরপর ২০০৬ সালে মুক্তি পায় ‘৯ নম্বর বিপদ সংকেত’। ২০০৮-এ ‘আমার আছে জল’ চলচ্চিত্রটি তিনি পরিচালনা করেন। ২০১২ সালে তার পরিচালনার সর্বশেষ ছবি ‘ঘেটুপুত্র কমলা’ মুক্তি পায়।

টেলিভিশন নাটকেও চমক দেখিয়েছেন তিনি। কখনো চিত্রনাট্যে কখনোবা নির্মাণে তিনি উপহার দিয়েছেন ‘এইসব দিনরাত্রি’, ‘অয়োময়’, ‘বহুব্রীহি’, ‘কোথাও কেউ নেই’, ‘আজ রবিবার’, ‘নক্ষত্রের রাত’, ‘উড়ে যায় বকপক্ষী’, ‘কালা কইতর’, ‘সবুজ ছায়া’র মতো ধারাবাহিকগুলো। আর অসংখ্য খণ্ড নাটক আজও তাকে এদেশের সেরা নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে কিংবদন্তি করে রেখেছে।

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। তবে হুমায়ূন আহমেদ সর্বজনপ্রিয় হয়ে আছেন হিমু ও মিসির আলী চরিত্রের স্রষ্টা হিসেবে। এছাড়াও তাকে বলা হয় তারকা গড়ার কারিগর। তার হাত ধরে অনেক অভিনয় ও সঙ্গীতশিল্পীরা জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।

হুমায়ূন আহমেদের বাবা ফয়জুর রহমান আহমেদ ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা ও মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও দোসরদের হাতে শহীদ হন। মায়ের নাম আয়েশা ফয়েজ। তার দুই ভাই মুহাম্মদ জাফর ইকবাল ও আহসান হাবীব। প্রত্যেককেই লেখালেখিতে পাওয়া গেছে।

হুমায়ূন আহমেদের স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওন অভিনয়, নৃত্যের পাশাপাশি পরিচালক হিসেবেও প্রশংসিত। তার সংসারে নিনিত ও নিষাদ নামে দুই পুত্রের জনক হুমায়ূন আহমেদ। অন্যদিকে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে প্রথম স্ত্রী গুলতেকিনের বিচ্ছেদ হয় ২০০৩ সালে। তাদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে। হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর সাত বছর পর গেল বছর বিয়ে করেছেন গুলতেকিন।

-

সে কোন সাধনা

দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘বল রে জবা বল, কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল’, কিংবা ‘আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন’— জনপ্রিয় এই শ্যামাসঙ্গীত লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। লিখেছেন আগমনি, দুর্গাস্তুতি, পদাবলি, কীর্তনও। গীতিকার, সুরকারের ধর্ম যে ভিন্ন, তা কখনও কেউ খেয়ালও করেনি— এটাই চিরকাল বাঙালির ধর্মীয় সঙ্গীত-জগতের ঐতিহ্য। ‘মা গো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়’ নজরুলের আর একটি বিখ্যাত গান। গানগুলির কথা শুনলেই বোঝা যায়, হিন্দু শাস্ত্র ও ধর্মীয় সাহিত্য সম্পর্কে কত গভীর জ্ঞান ও অনুভব ছিল তাঁর।

আর এক মুসলিম গায়ক শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন। মহম্মদ কাসেম। তিনি অবশ্য শ্যামাসঙ্গীত গাইতেন, কে মল্লিক ছদ্মনামে। অনায়াসে, অন্তরের মাধুর্য ঢেলে তিনি গেয়েছিলেন, ‘দুঃখহরা তারা নাম তোমার, তাই ডাকি মা বারবার’, কিংবা, ‘আনন্দময়ী শ্যামা মা’কে আমি বড় ভালবাসি, হৃদয়ে উদয়া হলে হরজায়া কাজ কী আর আমার গয়া-বারাণসী।’ নজরুলের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন কাসেম, জন্ম ১৮৮৮-তে। বর্ধমানের আদি বাসিন্দা, কলকাতায় থাকতেন ভাড়াবাড়িতে। বাড়ির মালিক মল্লিকদের পদবি নিয়েছিলেন। তাঁর গাওয়া শ্যামাসঙ্গীত, আগমনি গান আজও সাক্ষ্য বহন করে যে, সঙ্গীত-জগতে ধর্মের ভেদাভেদ অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। ধ্রুপদী সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ‘আল্লা জানে, মৌলা জানে’ বন্দিশ যেমন হিন্দু ছাত্রেরা শিখেছে ও গেয়েছে, তেমনই আমির খান গেয়েছেন মালকোশের বিলম্বিত বন্দিশ ‘পাগলাগন দে মহারাজ কুঁয়ার’। বড়ে গুলাম আলি খান গেয়েছেন ভজন, ‘হরি ওম তৎসৎ’।

মানবজমিন

সনাতন পাল: কালীপুজো এলেই যাঁর নাম মনে আসে, তিনি শাক্ত কবি তথা সাধক রামপ্রসাদ সেন। তাঁর ভক্তিগীতিই ‘রামপ্রসাদী’ নামে পরিচিত। জন্ম সম্ভবত ১৭১৭-১৭২৩ সালের মধ্যে কোনও এক সময়ে। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই রামপ্রসাদ সংস্কৃত, বাংলা, ফারসি এবং হিন্দি— এই চারটি ভাষা খুব ভাল করে রপ্ত করেছিলেন। অতঃপর তাঁর সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

বাবার মৃত্যুর পরে রামপ্রসাদ কেরানির কাজ নেন। হিসাবের খাতায় ভক্তিগীতি লিখতেন। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, রামপ্রসাদকে বিনা কর-এ ১০০ একর জমিও দান করেছিলেন। রামপ্রসাদ তঁার বিখ্যাত কাব্য ‘বিদ্যাসুন্দর’ কৃষ্ণচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। বাংলার ঐতিহ্যবাহী ধারা বাউল ও বৈষ্ণব কীর্তনের সুরের সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীর সংমিশ্রণে তিনি এক নতুন সুরের সৃষ্টি করেন, যা ‘রামপ্রসাদী’ সুর নামে প্রচলিত।

এই সুরে পরবর্তী তিন শতাব্দী গান রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামও রামপ্রসাদী সুরে গীতিরচনা করেছেন।

তাঁর গানে কেবল ভাবাবেগই ছিল না, ফুটে উঠেছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ছোঁয়া, মানুষের আর্থিক দুরবস্থা ও গ্রামীণ সংস্কৃতির অবক্ষয়ের কথা। রামপ্রসাদ সেনের বহু জনপ্রিয় গানের মধ্যে একটি হল, ‘মন রে কৃষিকাজ জানো না, এমন মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।’ আজকের দিনে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রেক্ষিতেও এমন ধারণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

নাথপন্থী

ভাস্কর দেবনাথ: কিছু দিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিন্দু পূজারি ব্রাহ্মণদের জন্য এক হাজার টাকা ভাতা ঘোষণা করেছে। এই বাংলা তথা ভারতে এমনও সম্প্রদায় রয়েছে, যা সুদীর্ঘ কাল ধরে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। নাথপন্থী সম্প্রদায়ের কত মঠ-মন্দির যে বেহাত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনের ফলস্বরূপ বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম সমাজে প্রতিষ্ঠা পেল। সেই সময়ে বঙ্গদেশে পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ধর্মাচরণে কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেননি। বরং অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করতেন।

কথিত আছে, কালীঘাটের মা কালীর প্রতিষ্ঠা করেন নাথযোগী চৌরঙ্গীনাথ। হুগলির মহানাদে আছে জটেশ্বরনাথ শিবমন্দির, যেখানে আজও নাথপন্থী সেবায়েতগণ পরম্পরা মেনে পূজা করে আসছেন। নাথ সাধকেরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। আজও বঙ্গের অনেক স্থানে নাথ-যোগী দাদা গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘মাছলন্দি পির’ নামে পূজিত হন। নিরাকার নিরঞ্জন এবং ধর্ম ঠাকুরের মিশ্রণের ফল হিসেবে উঠে এসেছিল লোকায়ত গ্রাম্য দেবতা ‘পঞ্চানন্দ’, যিনি পরবর্তীতে মহাদেবের সঙ্গে মিলে গিয়েছেন। মধ্যযুগের সমন্বয়ের এই আবহে ধর্মঠাকুর বা পঞ্চানন্দ দেবতার পূজারি হিসেবে নাথ-যোগী সেবায়েতদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল সমাজের সর্বস্তরে। পূজার মন্ত্রেও ব্রাহ্মণ্যবাদী ছোঁয়া ছিল নামমাত্র। বরং নির্দ্বিধায় যবন শব্দ স্থান করে নিয়েছিল পূজামন্ত্রে।

আজকাল দলিত সাহিত্য চর্চা এসেছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। চর্যাপদের যুগ থেকেই এই নাথপন্থী সম্প্রদায়ের সাহিত্য সাধনার খবর মেলে। মীননাথকে ‘বাংলা ভাষার প্রথম কবি’ বলেছেন বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ড. শহিদুল্লাহ। কল্যাণী মল্লিকের সুবৃহৎ গবেষণাধর্মী নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী বইতে নাথ সম্প্রদায়ের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। নাথ ধর্মের বিকাশ বঙ্গদেশ থেকেই। আজ এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

মানুষই বড়

পৃথা কুন্ডু: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে অজয় করের পরিচালনায় সপ্তপদী মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬১ সালের অক্টোবরে। এ বছর ৬০ বছরে পা দিল ছবিটি। শুধু একটি জনপ্রিয় কাহিনিচিত্র হিসেবেই নয়, এই ছবি স্মরণীয় বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী বার্তার জন্য। সাহেব-মেমরা বাঙালি আবাসিক ছাত্রদের পড়াশোনার অসুবিধেকে অগ্রাহ্য করে তারস্বরে ‘অন দ্য মেরি গো রাউন্ড’ গাইতে থাকলে, খোল-করতাল সহযোগে ‘এ বার কালী তোমায় খাব’ গেয়ে জবাব দিতে ভোলে না কৃষ্ণেন্দু আর তার বন্ধুরা। হাসি-তামাশার আঙ্গিকে উপস্থাপিত হলেও, এই সব দৃশ্যে প্রতিবাদের স্বর চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। কলেজের অনুষ্ঠানে সেই ‘ব্ল্যাকি’ কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গেই ওথেলো নাটকে অভিনয় করতে হয় রিনাকে। মনে রাখতে হবে, ওথেলো নাটকের বার্তা কিন্তু বর্ণবিদ্বেষকে ঘিরেই।

ছবিতে শেষ পর্যন্ত জন্মপরিচয়, ধর্ম নয়, মানুষই বড় হয়ে ওঠে। শেষে গির্জা-সঙ্গীতের সঙ্গে দূরে মিলিয়ে যায় চরিত্র দু’টি, কিন্তু এখানে গির্জা থেকে ভেসে আসা সুর কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতীক নয়, বরং তা অনেক বেশি করে হয়ে ওঠে মনুষ্যত্বের, ভালবাসার চিরন্তন সঙ্গীত। আবহে অসামান্য কাজ করেছেন সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণেন্দু যখন ধর্মান্তরিত হয় আর রিনা তাকে প্রত্যাখ্যান করে, আবহে মন্দিরের ঘণ্টা মিশে যায় গির্জার ঘণ্টায়। এই সুরেই যেন বাণীরূপ পায় ছবির মূল কথাটি— “মানুষের মধ্যে যে জীবন, সে যেখান থেকেই সৃষ্টি হোক, সেখানে ব্রাহ্মণ নেই, চণ্ডাল নেই, হিদেন নেই। সবার মধ্যে, সমান মহিমায় ভগবান আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল।” আজকের দিনেও সমাজ, ধর্ম, জন্ম, কর্ম— সমস্ত দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে এই মনুষ্যত্বের, সম্প্রীতির বোধ একই রকম প্রাসঙ্গিক।

এই ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে বিএফজেএ পুরস্কার পেয়েছিলেন উত্তমকুমার, আর সুচিত্রা সেনও পেয়েছিলেন মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার। সর্বোপরি, জাতীয় স্তরে এই ছবিটি পেয়েছিল বাংলা ভাষায় ‘দ্বিতীয় সেরা’ কাহিনিচিত্রের মর্যাদা।

-

বৌদির দেওয়া ৫০ টাকা

আবুল কাসেম

এটা ছিল জীবনের তৃতীয় পতন। ব্যবসা লাটে উঠেছে। উঠবেইনা কেনো – ব্যবসা চালাতে যে ধৈর্য্য আর অভিজ্ঞতা দরকার, তা আমার ছিলনা কখনো। তাছাড়া এতগুলো টাকা মেরে দিয়ে লাপাত্তা হওয়ার ধকল সইবার ক্ষমতাও ছিলনা আমার। বিশ পেরোনের আগেই পারিবারিকভাবে বিয়ে। নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক বালিকা। কয়েকদিনেই বুঝলাম, ছি-কুতকুত আর দড়ি-খেলাই যখন তার প্রিয় কাজ হওয়ার কথা,তখন এই সঙের কাজ, সত্যিই বেমানান এই মিষ্টি বালিকাটির জন্য। আমি তাকে স্বাধীনতা দিলেও রেলস্টেশনে এসে নৌকায় চড়ে ঘুরতে চাওয়া-তো আর হয়না। একদিনতো তার কথা শুনে আমি হতবাক। ’ দিনে দু’শ টাকা বিক্রি হয় দোকানে?’ কোন ধারণা আর চিন্তা থেকে সে এই প্রশ্ন করেছিল, আজো আমি এই প্রশ্নের উত্তর খোজার চেষ্টা করি। একপর্যায়ে সেনাবাহিনী থেকে সদ্য অবসরে যাওয়া জনৈক ভদ্রলোকের কাছে দোকান বিক্রি করে দিলাম। যে টাকাগুলো পেলাম, সবটাই ভাইকে দিয়ে দিতে হলো। কপর্দকহীন অবস্থায় আবারও পদযাত্রা। চাল কিনলাম বাকিতে। গ্রামে বেশ কিছু জমি-জমা ছিল। পুরোটাই ডুবানো। জলাবদ্ধতা আর নদী ভাঙনে কত জমি-জমাওয়ালা মানুষকে যে ভিখেরি করেছে, তার হিসেব কে জানে। দুর্শ্চিতা দূর করতে কাজে ডুবে যাওয়া প্রয়োজন। ডেল কার্নেগীর এই উক্তি বারবার মনে উকি মারছিল। আধা-শিক্ষিত বেকার তরুণদের আর কিইবা করার আছে, টিউশনি করা ছাড়া। কোথায় যেন পড়েছিলাম, নিজ স্বপ্নের চারা বড় করার সময়ে নামমাত্র মূল্যে অন্যের স্বপ্নবীজ সত্য করার নামই টিউশনি। তবুও বেকারদের একমাত্র অবলম্বন এটা। শুরু করলাম পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রকে দিয়ে। তবে টিউশনি করার সুখস্বপ্ন আমার নিমিষেই কেটে গিয়েছিল, যখন সে বিজ্ঞের মত সব বোঝার ভান করত। অথচ কিছু ধরলে হা করে চেয়ে থাকত। মাঝে মাঝে আবার হাসিও পেত, যখন সে কিছু বুঝলেই হাতে তুড়ি মেরে ‘চন্ট’ বলে চেচিয়ে উঠত। সামান্য আয়ে সংসার যেন আর চলেনা। এমনও হয়েছে দু’টাকায় পঞ্চাশ গ্রাম ডাল কিনে দু’দিন চালাতে হয়েছে। খুবই খারাপ লাগত বালিকা বউটির জন্য। নিজের অসহায়ত্বে মনে হতো লজ্জা পেয়ে পাতা কুকড়িয়ে যাচ্ছে বাড়ির সামনে থাকা পেয়ারা গাছটির। আবারো পড়া-লেখা শুরু করলাম। ছোট বেলা থেকে অত্যন্ত মেধাবী বলে স্বীকৃতি ছিল। ইংরেজিতে অনার্স পড়তাম। তবে জীবন ধ্বংস হয়েছে ছাত্ররাজনীতির কারণে। ছোট বেলা থেকে আমার একটা বৈশিষ্ট ছিল। আমি যা করি-খুবই মনোযোগ দিয়ে করি। পড়তে বসেছি একদিন-এমন সময় আমার বিবাহিতা ছোট বোন বেড়াতে এসে আমাকে ডাকছে। অনেক দিন পর সে বেড়াতে এসেছে। আমি তার ডাকের উত্তরে “হ্যা-হ্যা” করেই যাচ্ছি। অথচ আমার খেয়াল নেই, আমার অতি আদরের ছোট বোন এসেছে। এভাবেই গড়াতে লাগল দিন। সারাদিন বিরামহীন পথচলা আর রাতে ক্লান্তিহীন লেখাপড়া। সামনে বিএসএস পরীক্ষার ফর্ম-ফিল-আপ। সঠিক হিসেব নেই। তবে হাজার চারেকের কম হবেনা। কিভাবে এত টাকা ম্যানেজ করব-বুঝে উঠতে পারছিনা। ধার-কর্জ করাটা ঠিক আমার দিয়ে হয়না। তাছাড়া চাইব-বা কার কাছে। চলার পথে আমার নীতিটা এমন-না থাকে-খাবনা, হাত পেতে রাজভোগ ভক্ষণ, আমার দিয়ে হবেনা। অবশেষে চোখ পড়ল,বউয়ের কানের দুল আর চেইনের ওপর। মুখ কাচু-মাচু করে বলতেই সে খুলে দিল। তবে তার চোখের কোনে ঈষৎ জমা জল আমার বুকে সাগরের বিশাল জলরাশির ধাক্কা দিচ্ছিল। হায়রে বাঙ্গালী নারী,পৃথিবীর শ্রেষ্ট নারী। এরাই পারে,হাড়ির ওপরের খাবার পরিবারের মাঝে সবটুকু বিলিয়ে, তলার তেলকাষ্টে খেয়ে তৃপ্তিতে থাকতে। গহনা বন্ধকের টাকায় ফর্ম-ফিল-আপ করে আসলাম। নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা শুরু হলো। যশোরে থাকার জায়গা নেই। হোটেলে থাকার পয়সা নেই। অগত্য বাড়ি থেকেই যেতে হলো। দু’একদিন এমন হয়েছে-পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধা-ঘন্টা পরে পৌছেছি। দেখতে দেখতে তিন মাস পার। আগামী কাল পরীক্ষার রেজাল্ট। উদ্বেগের জমাটটা ভারী হতে লাগল। যশোরে যাওয়ার টাকা নেই। সিদ্ধান্ত নিলাম বাসে উঠে ভাড়া দেবনা। দাঁড়িয়ে যাব। সকালে প্রতিবেশিদের কাছে দোয়া চাইতে গেলাম। প্রথমেই বৌদিদের বাড়ি গেলাম। আমি উনাকে বেশ সমীহ করতাম। চালচলনে গম্ভীরতা কিন্তু আচরণে বিনয়ীভাব উনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছিল। তাছাড়া উনি বড় ছিলেন বলে ছোট সব বোনদের নিজের কাছে রেখে পড়ালেখা শিখিয়ে সুপাত্রে পাত্রস্থ করেছিলেন। চাকরির মধ্যেও বৃদ্ধ মা-বাবার সেবা-যত্নের এতটুকু কমতি ছিলনা তার। বাংলার ঘরে ঘরে এমন মেয়ে জন্মালে কেউ ছেলের আশায় ৪/৫টি মেয়ে জন্ম দিতেন না। আশীর্বাদ চাইতেই , “তোমার জন্য আশীর্বাদ আমার ঠাকুরের ঘরে তোলা, বলতে বলতে ঘরে ঢুকে পঞ্চাশ টাকার একটি নোট দিয়ে বললেন, এটা রাখো, যশোরে যেতে কাজে লাগবে। কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জ¦ল ছল-ছলিয়ে উঠল। সকালের মিষ্টি রোদ ওই জলে লেগে চিক-চিক করে উঠেছিল কিনা জানিনা। তবে হৃদয়ের গহীনে এই কৃতজ্ঞতা শক্ত পাথরে আকীর্ণ হয়ে রলো। অফিসের সামনে নোটিশ বোর্ডে ফলাফল সাটানো। প্রচণ্ড ভীড়। দেরি না করে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। একপর্যায়ে সুযোগ মিলল রেজাল্ট দেখার। দ্বিতীয় বিভাগের সব রোল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পেলাম না। এক পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগের রোলগুলোও মিলিয়ে নিলাম। কোথাও নেই। পেছনে দাঁড়ানো ফলপ্রার্থীদের চাপে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। ঘাসের ওপর থপাস করে বসে পড়লাম। মাথাটা পোপো করে ঘুরছিল, নাকি পৃথিবী আমাকে ঘিরে ঘুরছিল, বুঝতে পারলাম না। নিজেকে অপদার্থ আর অসার মনে হতে লাগল। আর মনে পড়তে লাগল স্ত্রীর গহনা আর বৌদির দেয়া ৫০ টাকা। মানতে পারছিলাম না। আবারও উঠে লাইনে দাঁড়িয়ে নোটিশ বোর্ডের কাছে গেলাম। এবার নীচ থেকে দেখতে লাগলাম। তৃতীয় শ্রেণি; নেই। দ্বিতীয় শ্রেণি ; না, তাতেও নেই। হঠাৎ চোখ আটকে গেল নোটিশ বোর্ডে একেবারে ওপরের কোণে। চোখতো ছানা-বড়া! একি! ১০৪৭৬৩-প্রথম বিভাগ। একটাই রোল। আমি কয়েকবার নম্বর মিলিয়ে নিলাম। ঝাপসা প্রিন্টের অস্পষ্ট নম্বর তখন যেন জলজল করে আমার চোখে চোখ রেখে বলছে,দোস্ত,আমি এখানে। সত্যি বলতে কি ৩ লাখ ৮৪ হাজার কি:মি: দুরের ওই চাঁদটা সেদিন মধ্যদুপুরে এসেছিল আমার হাতের মুঠোয়। কোটি কোটি টাকা আমার না থাকলেও এখন বেশ স্বচ্ছলতা রয়েছে আমার। তবুও হৃদয় মানসে শ্রদ্ধার সাথে গেঁথে রয়েছে সেই ৫০ টাকা। বৌদির দেওয়া ৫০ টাকা।

-

করোনা থেকে সুস্থ হলেন বিখ্যাত লেখিকা রাউলিং

জে কে রাউলিং। নামেই যার পরিচয়। দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি তার। বিখ্যাত হ্যারি পটার সিরিজের লেখক তিনি। সম্প্রতি তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

তবে ভালো খবর হলো তিনি করোনাভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেছেন। সোমবার (৬ এপ্রিল) স্কাই নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, দুই সপ্তাহ ধরে করোনাভাইরাসে ভুগছিলেন জে কে রাউলিং। তবে এখন তিনি সুস্থ।

এক টুইট বার্তায় জে কে রাউলিং বলেন, ‘আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ। দুই সপ্তাহ আমি করোনাভাইরাসের লক্ষণে ভুগেছি, কিন্তু পরীক্ষা করাইনি।’

টুইট বার্তায় তিনি একটি লিংক শেয়ার করে লিখেছেন, ‘দয়া করে এটি দেখুন, কুইন্স হসপিটাল ব্যাখ্যা করেছে কীভাবে এটি অনুশীলন করলে শ্বাস-প্রশ্বাসগত সমস্যা থেকে আরোগ্য পাওয়া যায়। এ কৌশল আমার সুস্থতায় খুবই সহায়ক হয়েছে। আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ।’

জে কে রাউলিং বলেন, ‘আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ। আপনাদের সঙ্গে সেই কৌশলই শেয়ার করলাম, যা আমার ডাক্তার আমাকে করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। এজন্য কোনো বাড়তি খরচ নেই। নেই ক্ষতিকর প্রভাবও। সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন।

-

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ই মে, ১৮৬১ – ৭ই আগস্ট, ১৯৪১) (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ – ২২শে শ্রাবণ,

১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) বাংলা সাহিত্যের দিকপাল কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, গীতিকার, সুরকার,

নাট্যকার ও দার্শনিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন।

তিনি তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে তিনি প্রথম এশীয় হিসাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি তার সারা জীবনের কর্মে সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে তিনি বিশ্বকবি, কবিগুরু ও গুরুদেব নামে পরিচিত। তিনি বিশ্বের

একমাত্র কবি যিনি দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা এবং ভারতের জাতীয় সঙ্গীত জন গণ মন উভয়টির রচয়িতাই রবীন্দ্রনাথ। বলা যায় তাঁর হাতে বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য,শিল্পকলা ও শিল্প চেতনা নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে।

কলকাতার পিরালী ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথ তার জীবনের প্রথম কবিতা লিখেছিলেন মাত্র আট বছর বয়সে। ১৮৭৭ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি প্রথম ছোট গল্প এবং নাটক লিখেন। এর আগেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত কাব্যের জন্ম দিয়েছিলেন যা ভানুসিংহ ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়।পারিবারিক শিক্ষা, শিলাইদহের জীবন এবং প্রচুর ভ্রমণ তাকে প্রথাবিরুদ্ধ এবং প্রয়োগবাদী হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। তিনি ব্রিটিশ রাজের প্রবল বিরোধিতা করেন এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করেন। তার পুরো পরিবারের পতন এবং বাংলার বিভক্তিরেখার নিদর্শন তাকে দেখতে হয়েছিল। এদিক থেকে তার জীবনকে দুঃখী বলতেই হয়।

কিন্তু তার কবিতা, অন্যান্য সাহিত্য আর বিশ্বভারতী প্রতিণ্ঠা তার জীবনকে যে মহিমা দান করেছে তা আজীবন হয়তোবা টিকে থাকবে।

প্রাথমিক জীবন (১৮৬১–১৯০১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মা সারদা দেবীর ১৪ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন ১৩তম। জন্মের সময় তার ডাক নাম রাখা হয় রবি। ১১ বছর বয়সে তার উপনয়ন সম্পন্ন হওয়ার পর ১৮৭৩ সনের ফেব্রুয়ারি ১৪ তারিখে ঠাকুর তার বাবার সাথে কলকাতা ত্যাগ করেন ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে যান তারা। এর মধ্যে ছিল শান্তিনিকেতনে দেবেন্দ্রনাথের

নিজস্ব সম্পত্তি, অমৃতসর এবং হিমালয় অধ্যুষিত পাহাড়ি স্টেশন ডালহৌসি। সেখানে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনী পড়েন, অধ্যয়ন করেন ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আধুনিক বিজ্ঞান এবং সংস্কৃত। এছাড়াও তিনি কালিদাসের ধ্রুপদি কাব্যের সাথে পরিচিত হন ও এর বিভিন্ন পর্যালোচনা করেন .১৮৭৭ সনে তিনি প্রথম জনসম্মুখে পরিচিতি লাভ করেন। কারণ এ সময়েই তার কিছু সাহিত্যকর্ম প্রথম প্রকাশিত হয়। এর মধ্য ছিল মৈথিলি ভাষার সাংস্কৃতিক আদলে রচিত কিছু সুদীর্ঘ কবিতা। এ ধরণের কবিতা প্রথম লিখেছিলেন কবি বিদ্যাপতি। এই কবিতাগুলো সম্বন্ধে কৌতুক করে তিনি একবার বলেছিলেন, এগুলো হচ্ছে ভানুসিংহের (সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি যার নাম অনেক পরে পরিচিতি লাভ করেছে) হারিয়ে যাওয়া কাব্য সংগ্রহ। একই বছর তিনি লিখেন ভিখারিনী যা বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোট গল্পের মর্যাদা লাভ করেছে। ১৮৮২ সনে তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ সন্ধ্যা সংগীত প্রকাশিত

হয় যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ নামক বিখ্যাত কবিতাটি।

১৮৭৮ সনে ব্যারিস্টার হওয়ার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করেন। তাকে ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। এরপর তিনি ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে পড়াশোনা করেন। কিন্তু ১৮৮০ সনে কোন ডিগ্রি লাভ ছাড়াই তিনি বঙ্গে ফিরে আসেন। ১৮৮৩

সনে তিনি মৃণালিনী দেবীকে বিয়ে করেন বিয়ের সময় যাঁর বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। জন্মের

সময় মৃণালিনীর ডাক নাম ছিল ভবতারিণী (১৮৭৩ – ১৯০২)। তাঁদের পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়েছিল যাদের মধ্যে ২ জন শিশুকালেই মারা যায়।১৮৯০ সাল থেকে ঠাকুর শিলাইদহে তার বাবার সম্পত্তির দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। ১৮৯৮ সালে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা শিলাইদহে তাঁর সাথে যোগ দেয়। সেই সময় জমিদার বাবু নামে পরিচিত রবি ঠাকুর, পরিবারের আরামদায়ক জীবন ত্যাগ করে পদ্মার কোল জুড়ে বিপুল পরিমাণ এলাকা ভ্রমণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল তার ভূমিতে বসবাসকারী গ্রাম্য অধিবাসীদের কাছ

থেকে খাজনা আদায় এবং তাদের সাথে কথা বলে আশীর্বাদ করা। বিভিন্ন স্থানে তার সম্মানে গ্রামের

লোকেরা উৎসবের আয়োজন করতো। এই বছরগুলোতে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলো গল্প রচনা করেন। তাঁর তিন খণ্ডে রচিত বিখ্যাত গল্প সংকলন গল্পগুচ্ছের (যাতে মোট

৮৪টি ছোট গল্প রয়েছে) প্রায় অর্ধেক গল্প

এখানে থাকা অবস্থাতেই রচনা করেছেন। এই গল্পগুলোতে ব্যঙ্গ এবং আবেগের

সমন্বয়ে গ্রাম বাংলার সঠিক চিত্র নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে।

শান্তিনিকেতন (১৯০১-১৯৩২) ১৯০১ সনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের

উদ্দেশ্যে শিলাইদহ ছেড়ে যান। পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন মূলত একটি আশ্রম স্থাপনের লক্ষ্যে। এই আশ্রমে তিনি গড়ে তোলেন একটি মার্বেল পাথরের মেঝেবিশিষ্ট মন্দির, একটি পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়, বাগান এবং গ্রন্থাগার। এখানেই রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী এবং দুই সন্তানের মৃত্যু ঘটে। ১৯০৫ সনের জানুয়ারি ১৯ তারিখে তাঁর বাবা দেবেন্দ্রনাথ মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি মাসিক ভাতা ও বেতন পেতে শুরু করেন। এছাড়াও তিনি ত্রিপুরার মহারাজা, পারিবারিক গহনার

ব্যবসা, পুরিতে অবস্থিত বাংলো এবং নিজ সাহিত্যকর্মের সম্মানী; এই উৎসগুলো থেকে অর্থ পেতেন। প্রকাশনার সম্মানী হিসেবে তিনি প্রায় ২,০০০ টাকা পেতেন। এসময় তার সাহিত্যকর্ম দেশে-

বিদেশে বিপুল পাঠকদের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এরপর ১৯০১ সনে নৈবেদ্য এবং ১৯০৬ সনে প্রকাশ করেন কাব্যগ্রন্থ খেয়া। একই সাথে তার কবিতাগুলোকে free verse-এ রূপান্তরের

কাজও চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯১৩ সনের নভেম্বর ১৪ তারিখে তিনি জানতে পারেন,

যে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

সুয়েডীয় একাডেমির ভাষ্যমতে তাকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত করার কারণ তুলে ধরে। তার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পিছনে মূল ভূমিকা ছিল তারই লেখা গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের সফল

ইংরেজি অনুবাদ যার ফলে পাশ্চাত্যের পাঠকেরাও তার সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হয়েছে।

১৯২১ সালে ঠাকুর কৃষি অর্থনীতিবিদ লিওনার্ড কে এল্মহার্স্টের সাথে মিলে শান্তিনিকেতনের

নিকটে অবস্থিত সুরুল নামক গ্রামে পল্লী পুনর্নিমাণ সংস্থা নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এর নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন শ্রীনিকেতন। এই শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত স্বরাজ আন্দোলনের একটি বিকল্প

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ

থেকে বিদ্বান ও পণ্ডিতদের কাছ থেকে সাহায্য

নিয়ে এখানে গ্রামের মানুষদের জন্য

বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের বন্দোবস্ত করেন

এবং তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ

ঘটানোর প্রয়াস নেন। ১৯৩০-এর

দশকে তিনি ভারতবর্ষের অস্বাভাবিক

বর্ণবিভেদ এবং বর্ণে বর্ণে ধরা-ছোঁয়ার

নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে মতামত প্রচার শুরু করেন।

তিনি এই বর্ণবিভেদের বিপক্ষে বক্তৃতা,

কবিতা রচনা, বর্ণবাদীদের বিরুদ্ধে নাটক

রচনা এবং কেরালার একটি মন্দিরে এই

প্রথা ত্যাগের আহ্বান জানানোর মাধ্যমে তার

আন্দোলন পরিচালনা করেন। মূলত দলিতদের

সাধারণ সমাজে অবাধ প্রবেশাধিকারের সুযোগ

করে দেয়াই ছিল তার লক্ষ্য।

জনপ্রিয়তার বছরগুলোতে (১৯৩২-১৯৪১)

(মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, ১৯৪০

সাল)

জীবনের শেষ দশকের পুরোটা রবীন্দ্রনাথ

জনসমক্ষে ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা এসময়

ছিল তুঙ্গে। ১৯৩৪ সালের ১৫

জানুয়ারি ভারতের বিহার রাজ্যে সংঘটিত

প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প

সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন

যে, এটি দলিতদেরকে বশীভূত করার জন্য

ঈশ্বরের একটি প্রতিশোধ। রবীন্দ্রনাথ এই

মন্তব্যের জন্য গান্ধীকে জনসমক্ষে তিরস্কার

করেন। এছাড়া বঙ্গের আর্থসামাজিক

অবস্থার অবনতি এবং কলকাতায় দরিদ্রতার

প্রাদুর্ভাবের কারণে তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ

করেন। ১০০ লাইনের একটি মিত্রাক্ষর বর্জিত

কবিতায় তিরি তার এই বেদনার বহিঃপ্রকাশ

ঘটান। দ্বিমুখী চিন্তাধারাকে ঝলসে দেয়ার এই

কৌশল পরবর্তিতে সত্যজিত রায় পরিচালিত

অপুর সংসার নামক চলচ্চিত্রে অনুসৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথ এসময় তার লেখার সংকলন

১৫টি খণ্ডে প্রকাশ করেন। এই সংকলনের

অন্তর্ভুক্ত ছিল পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক

(১৯৩৫) এবং পাত্রপুট (১৯৩৬)। তিনি prose-

songs এবং নৃত্যনাট্য রচনার মাধ্যমে তার

বিভিন্ন পরীক্ণ চালিয়ে যেতে থাকেন যার

মধ্যে রয়েছে “‘চিত্রঙ্গদা” (১৯১৪),

“শ্যামা” (১৯৩৯) এবং “চণ্ডালিকা” (১৯৩৮)।

এসময়ে রচিত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে “দুই

বোন” (১৯৩৩), “মালঞ্চ” (১৯৩৪) এবং “চার

অধ্যায়” (১৯৩৪)। জীবনের শেষ

বছরগুলোতে বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি বিশেষ

আগ্রহের পরিচয় দেন যার প্রমাণ তার রচিত

“বিশ্ব পরিচয়” (১৯৩৭) নামক একটি প্রবন্ধ

সংকলন। তিনি জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান

এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন করেন,

তার সে সময়কার

কবিতা এবং সাহিত্যকর্মে বিজ্ঞানের

প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি তার

বোধগম্যতা আমাদেরকে সে প্রমাণই দেয়। এই

সাহিত্যকর্মে উচ্চমানের প্রকৃতিবাদ

পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। এছাড়া তিনি বিভিন্ন

গল্পে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেন

যার মধ্যে রয়েছে, “সে” (১৯৩৭), “তিন

সঙ্গী” (১৯৪০) এবং “গল্পসল্প” (১৯৪১)।

জীবনের শেষ চার বছর রবীন্দ্রনাথের শরীরের

বিভিন্ন স্থানে ব্যথা ছিল এবং তার এই

দুরারোগ্য অসুস্থতা মোট দুই বছর বজায়

ছিল। ১৯৩৭ সালের শেষ

দিকে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন এবং এরপর

দীর্ঘ সময় মুমূর্ষু অবস্থায় কোমায় ছিলেন।

তিন বছর পর ১৯৪০ সালে আরেকবার ভাল

রকমের অসুস্থ হয়ে পড়েন যা থেকে আর

আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি। এসময় রচিত

কবিতাগুলো তার জীবনের অন্যতম প্রধান

রচনা হিসেবে খ্যাত কারণ এর মধ্যে মৃত্যু

দুয়ারে তার পদচারণার আভাস প্রস্ফুটিত

হয়েছিল। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১৯৪১ সালের

৭ আগস্ট তারিখে (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮)

জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ির উপর তলার

একটি কক্ষে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘরেই

তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তার

মৃত্যুবার্ষিকী এখনও বিশ্বের সকল প্রান্তের

বাংলাভাষীরা বিশেষ ভাবগাম্ভীর্যের

সাথে পালন করে থাকে।

ভ্রমণসমূহ

(চীনের

সিনহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৪

সাল)

ঠাকুরের ভ্রমণের নেশা ছিল প্রখর। ১৮৭৮

থেকে ১৯৩২ সনের

মধ্যে তিনি পাঁচটি মহাদেশের ৩০টিরও

বেশী দেশ ভ্রমণ করেন। এর

মধ্যে অনেকগুলো সফরেরই উদ্দেশ্য ছিল

ভারতবর্ষের বাইরে এবং অবাঙালি পাঠক

এবং শ্রোতাদেরকে তার সাহিত্যকর্মের

সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়া এবং তার

রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করা। যেমন ১৯১২

সালে ইংল্যান্ডে যাওয়ার সময় তিনি তার এক

তাক বইয় নিয়ে যান এবং এই

বইগুলো বিভিন্ন মিশনারি ব্যক্তিত্ব,

গ্রান্ধী প্রতিজি চার্লস এফ অ্যান্ড্রুজ,

অ্যাংলো-আইরিশ কবি উইলিয়াম বাটলার

ইয়েট্স, এজরা পাউন্ড রবার্ট ব্রিজেস,

আর্নস্ট রাইস প্রমুথ অনেককেই মুগ্ধ

করেছিল। এমনকি ইয়েট্স গীতাঞ্জলির

ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা লিখেছিলেন

এবং অ্যান্ড্রুজ শান্তিনিকেতনে এসে তার

সাথে যোগ দেন। ১৯১২ সালের ১০ নভেম্বর

ঠাকুর যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য ভ্রমণে যান।

যুক্তরাজ্যে তিনি অ্যান্ড্রুজের

চাকুরিজীবী বন্ধুদের সাথে বাটারটন

এবং স্ট্যাফোর্ডশায়ারে অবস্থান করেছিলেন।

১৯১৬ সালের মে ৩ থেকে ১৯১৭ সালের এপ্রিল

মাস পর্যন্ত তিনি জাপান

এবং যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা করেন। এইসব

বক্তৃতায় তিনি জাতীয়তাবাদ- বিশেষত

জাপানী এবং মার্কিন জাতীয়তাবাদের

নিন্দা করেন। তিনি “ভারতে জাতীয়তাবাদ”

নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যাতে ভারতীয়

জাতীয়তাবাদের প্রতি বিদ্রুপ এবং এর

প্রশংসা উভয়টিই ছিল। বিশ্বজনীন

শান্তিবাদে বিশ্বাসীরা অবশ্য এর প্রশংসাই

করে থাকেন যেমন করেছেন রোমাঁ রোঁলা।

সেখান থেকে ভারতে ফিরে আসার পরপরই ৬৩

বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ পেরুভিয়ান সরকারের

আমন্ত্রণে সেদেশে যান এবং একই

সাথে মেক্সিকো যাওয়ার সুযোগটিও গ্রহণ

করেন। তার সফরের সম্মানে উভয় দেশের

সরকারই

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী শিক্ষাঙ্গণের

জন্য ১০০,০০০ মার্কিন ডলার অনুদান দেয়।

১৯২৪ সালের ৬ নভেম্বর তিনি আর্জেন্টিনার

রাজধানী বুয়েনস আয়র্স-এ যান। কিন্তু

সেখানে যাবার এক সপ্তাহের মাথায় অসুস্থ

হয়ে পড়ায় তাকে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো-

তে অবস্থিত Villa Miralrío-

তে নিয়ে যাওয়া হয়। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬

সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের

উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। একই বছরের ৩০

মে তিনি ইতালির নেপ্লসে পৌঁছেন

এবং পরদিন ইতালির ফ্যাসিবাদী একনায়ক

বেনিতো মুসোলিনির সাথে সাক্ষাৎ করেন।

উভয়ের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছিল।

কিন্তু ১৯২৬ সালের ২০ জুলাই রবীন্দ্রনাথ

প্রথম মুসোলিনির বিরুদ্ধে কথা বলেন

এবং এর ফলে তাদের মধ্যকার সে সম্পর্ক নষ্ট

হয়ে যায়।

১৯২৭ সালের ১৪ জুলাই ঠাকুর অন্য দুইজন

সঙ্গী নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

কয়েকটি স্থানে চার মাসের সফরে যান। এই

স্থানগুলোর মধ্যে ছিল বালি, জাভা দ্বীপ,

কুয়ালালামপুর, মালাক্কা, পেনাং, সিয়াম

এবং সিঙ্গাপুর। তার সে সময়কার

ভ্রমণকাহিনী যাত্রী নামক রচনায় স্থান

পেয়েছে। ১৯৩০ সালের

প্রথমদিকে তিনি ইউরোপ এবং আমেরিকায়

বছরব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে বাংলা ত্যাগ

করেন। সফর শেষে যুক্তরাজ্যে ফিরে যাওয়ার

পর লন্ডন এবং প্যারিসে তার চিত্রকর্মের

প্রদর্শনী হয়। এসময়

তিনি বার্মিংহামে ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘের

আশ্রয়ে অবস্থান করছিলেন।

এখানে বসে তিনি অক্সফোর্ড

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তার বিখ্যাত হিবার্ট

ভাষণ প্রস্তুত করেন। তার এই ভাষণের বিষয়

ছিল আমাদের ঈশ্বরের মানবতাবোধ

এবং মানুষ ও পরমাত্মার স্বর্গীয় রূপ।

তিনি লন্ডনের বার্ষিক কোয়েকার সম্মেলনেও

বক্তৃতা করেছিলেন। সেখানে তার বক্তৃতার

বিষয় ছিল ব্রিটিশ এবং ভারতীয়দের সম্পর্ক

যে বিষয়কে কেন্দ্র করে তিনি পরবর্তী দুই

বছর অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছেন।

একইসাথে তিনি “dark chasm of

aloofness” নিয়েও কথা বলেছিলেন। তার

পরবর্তী সফর ছিল ডার্টিংটন হলে অবস্থিত

আগা খান ৩-এ। ডার্টিংটন হলেই

তিনি অবস্থান করেছিলেন। এরপর ভ্রমণ

করেন ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড

এবং জার্মানি। ১৯৩০ সালের জুন

থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়টা এভাবেই

কেটে যায়। এরপর যান সোভিয়েত ইউনিয়নে।

সর্বশেষে ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে ইরানের

শাহ রেজা শাহ

পাহলভি তাকে সরকারীভাবে আমন্ত্রণ

জানান। রবীন্দ্রনাথ নিজেও

ইরানী কবি হাফিজের অতিন্দ্রীয়

ফরাসি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

শাহের আমন্ত্রণে তিনি ইরানে যান। এই

ভ্রমণগুলোর মাধ্যমে ঠাকুর তৎকালীন সময়ের

আলোচিত এবং বিখ্যাত অনেকের

সাথে পরিচিত হন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

হলেন হেনরি বার্গসন, আলবার্ট আইনস্টাইন,

রবার্ট ফ্রস্ট, টমাস মান, জর্জ বার্নার্ড শ,

এইচ জি ওয়েলস এবং রোঁমা রোঁলা।

বিদেশে তার একেবারে শেষ সফরগুলোর

মধ্যে ছিল ১৯৩২ সালে ইরান, ইরাক সফর;

১৯৩৩ সালে সেইলন ভ্রমণ। তার সকল ভ্রমণ

সামগ্রিকভাবে তাকে মানুষে মানুষে বিভাজন

এবং জাতীয়তাবাদের স্বরূপ অনুধাবন

করতে সক্ষম করে তুলেছিল।

সাহিত্যকর্ম

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রভাবশালী সাহিত্য

হচ্ছে তার কবিতা এবং গান। অবশ্য উপন্যাস,

প্রবন্ধ, ছোটগল্প, ভ্রমণ কাহিনী এবং নাটক

রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবিতা ও

গান বাদ দিলে তার

সবচেয়ে প্রভাবশালী রচনা হচ্ছে ছোটগল্প।

তাকে বাংলা ভাষায় ছোটগল্প রচনাধারার

প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তার

সাহিত্যকর্মের ছান্দসিক,

আশাবাদী এবং গীতিধর্মী রূপ সহজেই

সকলকে আকৃষ্ট করে। সাধারণ বাঙালিদের

জীবনই ছিল তার প্রধান উপজীব্য।

উপন্যাস এবং প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ

আটটি উপন্যাস ও

চারটি উপন্যাসিকা লিখেছেন যার মধ্যে রয়েছ

চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা, চার অধ্যায় ও

নৌকাডুবি।

সঙ্গীত এবং চিত্রশিল্প

(রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি ছবি)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন উচুদরের

সংগীতজ্ঞ ও চিত্রকর। তাঁর

লেখা ২,২৩০টি গাণ এখন বাংলা সংস্কৃতির

এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। রবীন্দ্রনাথের গান

রবীন্দ্র সংগীত হিসাবে পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথের গানকে আসলে তার সাহিত্য

থেক আলাদা করা মুশ্কিল। সেগুলোর

বেশিরভাগই কবিতা অথবা গল্প উপন্যাসের

অংশ, কিংবা অংম গীতি কবিতা বা নাটকের।

তারগানে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের

ঠুমরীর বিশেস প্রভাব লক্ষ করা যায়।

তবে মানব মনের প্রায় সকল অভিব্যক্তিই

তার গানে ধরা দিয়েছ বলে মনে করা হয়।

ষাট বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ রং তুলি হাতে নেন

আর সফলভাবে আয়োজন করেন তার

নানা প্রদর্শনীর। তাঁর প্রথম চিত্র

প্রদর্শনী হয় প্যারিস শহরে। দক্ষিণ

ফ্রান্সের এক শিল্পী তাকে এই প্রদর্শনীর

জন্য অনুপ্রাণিত করেন। পরে এই

প্রদর্শনী ইউরোপের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত

হয়।

নাটক

নাটকে রবীন্দ্রনাথের যাত্রা শুরু হয় ষোল

বছর বয়সে ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুদিত মঁলিয়েরের বুর্জোয়া? (Le

Bourgeois Gentilhomme) নাটকে প্রধান

চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে। তাঁর প্রথম নাটক

বাল্মিকী প্রতিভা তিনি লেখেন বিশ বছর

বয়সে। এতে ডাকাত বাল্মিকী কিভাবে তাঁর

জীবনদর্শন পালটে স্বরসতীর

আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়ে রামায়ণ রচনা করেন

তা বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ

নানা ধরণের নাট্যশৈলী এবং ভাবের ব্যাপক

প্রকাশ ঘটান যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য

হচ্ছে কীর্তনের ব্যবহার এবং মাতাল

গানে ঐতিহ্যবাহী ব্রিটিশ এবং আইরিশ

লোকসংগীতের সুর সংযোজন। রবীন্দ্রনাথের

আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক ডাকঘর,

যেখানে একটি বালক তার দৈনন্দিন আবদ্ধ

জীবন থেকে মুক্তি চায়

এবং অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ে (যেটা তার দৈহিক

মৃত্যুকেই নির্দেশ করে)। সার্বজনীন

আবেদনমূলক ডাকঘরের এ

গল্পে (ইউরোপে যা প্রভূত সাড়া ফেলেছিল)

যে মৃত্যু দেখানো হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথের

ভাষায়, “জাগতিক স্তুপিকৃত সম্পদ ও প্রচলিত

বিশ্বাস” থেকে “আধ্যাত্মিক মুক্তি”।

১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন রচনা করেন

যা তাঁর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক

হিসেবে অনেকে বিবেচনা করেন। পরের

দিকে রচিত নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ রূপকের

বেশী ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে ডাকঘর

অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের

আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক চন্ডালিকা, যার

বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে একটি প্রাচীণ বৌদ্ধ

কিংবদন্তীকে ঘিরে যেখানে গৌতম বুদ্ধের

শিষ্য আনন্দ একটি আদিবাসী মেয়ের কাছ

থেকে কিভাবে পানি চাচ্ছেন তা বর্ণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক

রক্তকরবী, যেখানে একজন লোভী রাজার

কথা বলা হয়েছে যিনি ধনী হওয়ার জন্য তার

প্রজাদের খনিতে কাজ করতে বাধ্য করেন।

নাটকের নায়িকা নন্দিনী সাধারণ

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এসব অনাচারের

অবসান ঘটায়। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য

অন্যান্য নাটকের মধ্যে রয়েছে চিত্রাংগদা,

রাজা, এবং মায়ার খেলা। রবীন্দ্রনাথের নাচ

ভিত্তিক নাটকগুলো রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য

হিসেবে পরিচিত।

রাজনৈতিক মতাদর্শ

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শে বিবিধ

দর্শনের প্রভাব রয়েছে। তিনি ইউরোপীয়

ঔপনিবেশিকতার প্রতিবাদ করেন, এবং ভারতীয়

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন দেন।

হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্রের কথা তিনি জানতেন

বলে পরবর্তীতে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই

ষড়যন্ত্রের জন্য জাপানী সমর্থন লাভের

উদ্দেশ্যে তিনি জাপানের

প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট তেরাউচি ও প্রাক্তন

প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুমার সাথে আলাপ

করেন। তবে, একই

সাথে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের

বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং ১৯২৫ সালের

একটি প্রবন্ধে এই আন্দোলনকে চরকার

পাগলামী বলে আখ্যায়িত করেন।

দেশকে স্বাধীন করার জন্য অসহযোগ ও

সশস্ত্র আন্দোলনের

বদলে তিনি স্বনির্ভরতা ও জনমানুষের

আত্মিক উন্নতির উপরে যোগ দেন। তাঁর

মতে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অশুভ নয়,

বরং সামাজিক সমস্যার রাজনৈতিক রূপ।

তিনি ভারতবাসীকে এই শাসন

মেনে নিতে আহবান জানিয়ে বলেন, “there

can be no question of blind

revolution, but of steady and

purposeful education”.

প্রভাব

অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের গানে প্রাচীন

আইরিশ এবং স্কটিশ সুর ও ছন্দের ব্যাপক

প্রভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ,

“পুরোনো সেই দিনের কথা” গানটির মূল সুর

নেয়া হয়েছে স্কটিশ লোকগীতি “অল্ড

ল্যাং সাইন” হতে। এছাড়া তার অনেক গানেই

স্থানীয় বাউল গান, দক্ষিণ ভারতের

কর্ণাটকের উচ্চাঙ সঙ্গীতের প্রভাব

পরিলক্ষিত হয়েছে।

by

sm.salauddin -

সমতার পৃথিবী- করোনাভাইরাসের সাথে কথোপকথন

“আমরা অতি ক্ষুদ্র, আমাদের নিজস্ব জীবন ছিল না, নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু এখন থেকে চারশো কোটি বছর আগে এই পৃথিবীতে আমরা ছিলাম। তখনো এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়নি। জীবন্ত জগতের পূর্বশর্ত যে কোষ তাও আত্মপ্রকাশ করেনি। আমরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছি জীবন্ত কোষ সৃষ্টিতে। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের চেয়ে কত উন্নত, শক্তিশালী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন্ত প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে এই ধরিত্রীতে। এসেছে আমাদের চেয়ে বহু উন্নত এক কোষী ব্যাকটেরিয়া। তারা সালোক সংশ্লেষণের কাজটি শুরু করে প্রায় তিনশো কোটি বছর আগে। সম্ভব করে অক্সিজেনময় পৃথিবী। তারই হাত ধরে পঁচাত্তর কোটি বছর আগে সবুজ শৈবাল আর পঁয়তাল্লিশ কোটি বছর আগে বহুকোষী সবুজ পত্রাবলির উদ্ভিদরাজি ফুলে-ফলে পৃথিবীকে অপূর্ব সুন্দর ও বর্ণাঢ্য করে তোলে। পোকা-মাকড়, স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখী, বানরকুল হয়ে সোজা হয়ে হাঁটা প্রবুদ্ধ মানুষের(হোমো সেপিয়ান্স) আগমন ঘটে গত চল্লিশ কোটি থেকে আড়াই লক্ষ বছরের মধ্যে। এই দীর্ঘ সময়ে আমরাও ছিলাম সবার মধ্যে। অনেকটা অপাঙ্ক্তেয় হয়ে। কারণ আগেই বলেছি আমরা কোন জীবন্ত সত্তা নই। অন্য জীবকোষের আনুকূল্যে তাদের ভেতরেই কেবল আমরা বেঁচে থাকতে পারি, বংশ বিস্তার করতে পারি। চারশ কোটি বছরতো কম নয়! কিন্তু তোমাদের প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশ যেমনটা লিখেছেন, ‘দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি যে, মনে হয় যেন সেই দিন।’ আমরা সব দেখেছি। সকল প্রজাতি মিলে মিশে কিভাবে প্রাণময় এই সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুললো। আবার কীভাবে ‘সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব’ মানুষের হাতে তার ধ্বংস চলতেই থাকলো।”

“আমরা আবার এসেছি। কিছু কথা তোমাদের মনে করিয়ে দিতে।”

“তোমাদের সভ্যতার ইতিহাসে বড় বড় রূপান্তরে তোমরা মানুষেরা নিজে ক্রমাগত শক্তিশালী হয়েছো। বিনিময়ে কোটি কোটি ভিন্ন প্রজাতি ধ্বংস করেছো। যেমন, তোমরা যখন গুহাবাসি, তখন পশু-পাখি-মাছ শিকার এবং বন্য শস্য-ফলমূল সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করতে। তোমরা ছিলে প্রকৃতির অংশ। সেই তোমরা প্রায় ১২ হাজার বছর আগে পরিকল্পিত চাষাবাদ শুরু করে তোমাদের সভ্যতার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করলে, বিনিময়ে বিলিন হয়ে গেল কোটি কোটি প্রজাতি। তারপর থেকে বর্তমান এই সময়ে পৃথিবীতে সাড়ে সাতশ কোটি মানুষ, যারা গোটা প্রজাতির মাত্র ০.১ ভাগ তারাই ধ্বংসের কারণ হয়েছো পৃথিবীর ৮৩ ভাগ বন্য প্রাণী ও ৫০ ভাগ উদ্ভিদের। একই সময়ে বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে মানব প্রজাতির ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর সংখ্যা। তোমাদের বিজ্ঞানীরাই বলছেন- আধুনিক কৃষি এবং তোমাদের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক বন উজাড় ও বন্য আবাসের ধ্বংস এবং পানি, বায়ু ও পরিবেশ বিষাক্ত করার ফলে পৃথিবী তার চারশো বছরের ইতিহাসে জীবন্ত প্রজাতির ষষ্ঠ গণবিলুপ্তির পর্যায় পার করছে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক প্রাণী গত পঞ্চাশ বছরে হারিয়ে গেছে বলে মনে করছেন তোমাদের বিজ্ঞানিরা।”

কথাগুলো বলছিল ‘কোভিড-১৯’ নামে পরিচিত করোনাভাইরাস। এমন নয় যে এই সত্যগুলো আমার অজানা ছিল, বা আগে অন্য কোথাও পড়িনি। ঠিক যখন মনে হচ্ছিল আমার উদ্দেশ্যে কোভিড ১৯ এর কথা হয়তো শেষ হয়েছে, তখনই সে আরো মনে করিয়ে দিল জাতিসংঘের অধীন জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ রক্ষার আন্ত-সরকার বিজ্ঞান নীতির প্লাটফর্মের আশংকা যে, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে দশ লাখের মত প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। রিপোর্টে নাকি বলা হয়েছে জীববৈচিত্র্যের এই ধ্বংস পৃথিবী নামের গ্রহের জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখ্য কারণ হিসেবে আধুনিক কৃষিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আরো নাকি বলা হয়েছে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সাথে রোগ সংক্রমণের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে, দ্রুত সংক্রমণ ঘটায় এমনসব রোগ-বীজাণু জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সাথে পাল্লা দিয়ে বংশ বিস্তার করে।

করোনাভাইরাসকে কী জবাব দেব? মনে পড়লো, ইতিমধ্যে সে প্রায় দেড় লাখ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। আমার পরিবার পরিজন আছে। এখনো সুন্দর এই পৃথিবীতে আরো কিছুকাল তাদের নিয়ে বাঁচতে চাই। ফুসফুস ভরে নিঃশ্বাস নিতে চাই। তবে আপাতদৃষ্টিতে করোনাভাইরাসকে শত্রু মনে হলেও, কেন জানি মনে হচ্ছিল বাস্তবে এটি আমাদের শত্রু নয়। এমন একটি ধারণা নিয়েই তার সাথে চলে আমার কথোপকথন।

“আমরা মানুষেরা তোমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি। তোমরাই বলেছো পুরো জীবন্ত নও তোমরা। কারণ শুধু অন্য কোন জীবন্ত কোষের ভেতরেই কেবল তোমরা বেঁচে থাকতে পার, বংশ বিস্তার করতে পার। তোমরা একটি আরএনএ (রাইবো নিউক্লিক এসিড) ভাইরাস। আরএনএ’র কথা বলতে গিয়ে ডিএনএ (ডিওক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড) এবং প্রোটিনের কথাও বলতে হবে। জীবকোষের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি বৃহৎ অণু। একটা সময় ছিল যখন মনে করা হতো প্রোটিন হচ্ছে জীবন্ত প্রজাতির সকল রহস্যের মূলে। গত শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে আমাদের বিজ্ঞানিরা প্রমাণ করলেন প্রোটিন নয়, জীবনের মৌল রহস্য নিহিত আছে জীবকোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে ডিএনএ অণুর মধ্যে। এই অণুর উপাদানে এসিড যৌগ আছে। আর নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে বলে ডিএনএকে একটি নিউক্লিক এসিড বলা হয়। ডিএনএই হচ্ছে বংশগতির বাহক; ডিএনএই নির্দিষ্ট করে দেয় ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির জীবতত্ত্বিক বিশিষ্টতা, তার আপন বৈশিষ্ট্য। ডিএনএ’র গঠন কাঠামো দেখতে পুরনো দালানের প্যাঁচানো সিঁড়ির মত। নিচ থেকে উপরে উঠে যাওয়া সিঁড়ির ধাপে ধাপে সঞ্চিত থাকে জীবনের সকল সংকেত। এসব সংকেত প্রথমে আরএনএ নামের আরেকটি অণু হয়ে প্রোটিন নামের অণুতে প্রকাশিত হয়। এর মধ্য দিয়ে প্রজাতির সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হতে থাকে। জীবন্ত প্রজাতির সকল বৈশিষ্ট্য বা তথ্য বহন করে বলে ডিএনএকে তথ্যের প্রাণঅণুও (Information bimolecule) বলা হয়।

একটি প্রজাতির কোষে ডিএনএ’র গোটা পরিমাণকে জেনোম হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রজাতির পরিচয় তার জেনোম দিয়ে। এই জেনোমে সকল জেনেটিক তথ্য সাজানো থাকে। তোমাদের ভাইরাসের জেনোম খুবই ছোট। অন্যদিকে বহুকোষী উচ্চতর প্রজাতি যেমন, মানুষের জেনোম অনেক বড়। বিজ্ঞানিরা ‘হিউম্যান জেনোম প্রোজেক্ট’ নামের এক বিশাল গবেষণা, যা ১৯৯০ সাল থেকে শুরু হয়ে ২০০৩ সালে শেষ হয়, তার মাধ্যমে গোটা জেনোমে সঞ্চিত সকল তথ্যাদির ক্রমবিন্যাস নির্ধারণ করেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত মানুষ তার জীবনের সকল রহস্য উন্মোচনের জন্য জেনোমের একটি ম্যাপ তৈরিতে সক্ষম হয়। হাতে একটি ম্যাপ থাকলে যেমন অজানা ঠিকানা বা অনাবিষ্কৃত পৃথিবীকে জানা সহজ হয়, তেমনি মানব জেনোমের ম্যাপ থাকার কারণে মানুষের জীবনের সকল রহস্য সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিপুল গতিতে মানুষ জানতে পারছে অজানাকে। এভাবে ডিএনএ সম্পর্কে জানতে গিয়ে বিজ্ঞানিরা দেখলেন ডিএনএ গুরুত্বপূর্ণ বটে কিন্তু আরএনএও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।”

কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম। বোঝা গেলনা করোনাভাইরাস ডিএনএ-এর কাহিনী আদৌ আগের থেকে জানতো কিনা। তবে আমার কথাগুলো শুনে করোনাভাইরাস খুব একটা বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হলো না।

“তোমরা যেহেতু আরএনএ ভাইরাস, তাই এবারে আরএনএ সম্পর্কেও কিছু বলবো। ডিএনএ’র মত আরএনএও একটি নিউক্লিক এসিড। উপাদান ও গঠনের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে ভালই মিল থাকলেও এর গঠন কাঠামো অনেক সরল। আরএনএ এক ফিতা বিশিষ্ট। এই ফিতার মধ্যেই জমা আছে তোমাদের জেনেটিক তথ্য। শুরুতে বলেছি, ডিএনএতে সঞ্চিত সকল তথ্য প্রথমে আরএনএতে বাহিত হয়। তারপর আরএনএ থেকে সে তথ্য অনুযায়ী প্রোটিন তৈরি হয়। তোমরা যেহেতু নিজেরা আরএনএ ভাইরাস তাই সরাসরি তোমাদের থেকে প্রোটিন তৈরি হতে পারে। সে যাই হোক জেনেটিক তথ্যের সুনিয়ন্ত্রিত প্রবহমানতার উপর নির্ভর করে দেহের সুস্থতা।”

“আরএনএ ও ডিএনএ সম্পর্কে বলতে গিয়ে জিন সম্পর্কেও বলতে হবে। জিন হচ্ছে জেনোমে ডিএনএ’র একটি টুকরো, যা ট্রান্সক্রিপশান প্রক্রিয়ায় আরএনএতে রূপান্তরিত হয়। কয়েক ধরণের আরএনএ রয়েছে। যেমন, রাইবোসমাল আরএনএ (rRNA), ট্রান্সফার আরএনএ (tRNA) ও মেসেঞ্জার আরএনএ (mRNA)। ওইসব জিন, যাদের মধ্যে প্রোটিন তৈরির সংকেত রয়েছে, তাদের থেকে তৈরি হয় মেসেঞ্জার আরএনএ। শুধু মেসেঞ্জার আরএনএ’র তথ্য অনুযায়ী প্রোটিন তৈরি হয়। বাকি রাইবোসমাল আরএনএ ও ট্রান্সফার আরএনএ প্রোটিন তৈরিতে সহায়তা করে। প্রোটিন তৈরির জিনকে কোডিং জিন বলা হয়। এমন জিনের সংখ্যা খুব বেশি নয়। মানুষের জন্য তার সংখ্যা বাইশ হাজারের মত। তোমাদের জন্য এই সংখ্যা মাত্র ১৫। মানুষের গোটা জেনোমের মাত্র দেড় ভাগ তথ্য কোডিং জিনের মাধ্যমে সকল প্রোটিন তৈরিতে ব্যবহার হয়। তা হলে বাকি জেনোমের কাজ কী? সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে জেনোমের প্রায় ৮০ ভাগ নন-কোডিং জিন হিসেবে কাজ করে। এরা রাইবোসমাল আরএনএ (rRNA) ও ট্রান্সফার আরএনএ (tRNA) ছাড়াও আরো নানা ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরএনএ তৈরি করে। এসব আরএনএ প্রোটিন তৈরি করেনা বটে, কিন্তু জিনের নিয়ন্ত্রনে, তাদের আত্মপ্রকাশে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।”

আমার কথাগুলো শুনে করোনাভাইরাস হাসলো। তবে সে আমায় বাঁধা দিল না। বললো, “বলে যাও, শুনছি তোমার কথা।”

“পঞ্চাশের দশকে যখন ডিএনএ’র গঠন কাঠামো আবিষ্কৃত হল এবং প্রাণের উদ্ভব, তার স্বাতন্ত্র ও অস্তিত্ব রক্ষায় মূল অণু হিসেবে ডিএনএ’র ভূমিকা জানা গেল, তখন বলা হয়েছিল, রেপ্লিকেশন প্রক্রিয়ায় ডিএনএ থেকে ডিএনএ, ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় ডিএনএ থেকে আরএনএ, এবং ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় আরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হয়। জেনেটিক কোডের এই গতি প্রবাহকে নাম দেয়া হয় ‘সেন্ট্রাল ডগমা’। ফ্রান্সিস ক্রিক যিনি জেমস ওয়াটসনের সাথে ডিএনএ’র গঠন কাঠামো আবিস্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন, তিনি ‘সেন্ট্রাল ডগমা’-এর তত্ত্বটি হাজির করেন এবং বলেন সকল জীবন্ত প্রজাতিতে তা ক্রিয়াশীল শুধু নয়, এমন ‘সেন্ট্রাল ডগমা’ একমুখী। অর্থাৎ ডিএনএ থেকে তথ্য যাবে আরএনএতে এবং আরএনএ থেকে পাওয়া তথ্য অনুয়ায়ী প্রোটিন তৈরি হবে – এর অন্যথা হবে না। আরো পরিষ্কারভাবে বললে, প্রোটিন থেকে আরএনএ অথবা আরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হবে না। পরে দেখা গেল ‘সেন্ট্রাল ডগমা’ মূলত অভ্রান্ত হলেও প্রকৃতি জগতে তার ব্যতিক্রমও আছে। আরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরির নজির পাওয়া গেল তোমাদের মত ভাইরাস নামের জীবন্ত ও অজীবন্তের মাঝামাঝি এক সত্ত্বার মধ্যে। ট্রান্সক্রিপশনের উল্টো রিভার্স ট্র্যান্সক্রিপশনের জন্য ক্রিয়াশীল ‘রিভার্স ট্র্যান্সক্রিপটেইস’ এনজাইমের উপস্থিতি পাওয়া গেল তোমাদের মত ভাইরাসে। পরে দেখা গেল শুধু আরএনএতে সঞ্চিত তথ্য নিয়েই ভাইরাস থাকতে পারে। অর্থাৎ ডিএনএ ভাইরাস ছাড়াও আরএনএ ভাইরাস রয়েছে। শুধু তাই না, ডিএনএ ভাইরাস থেকে আরএনএ ভাইরাসের সংখ্যা অনেক বেশি। তোমরা করোনা তেমন একটি আরএনএ ভাইরাস। আরএনএ নিয়ে এত কথা বললাম আসলে তোমাদের এ কথা জানাতে যে প্রকৃতি জগতে তোমাদের মত আরএনএ ভাইরাসের গুরুত্বের কথা আমরা মানুষেরা জেনেছি।”

“সকল ভাইরাসের মত তোমরা করোনা ভাইরাসেরও রয়েছে একটি বহিরাবরণ। প্রোটিন ও স্নেহ (লিপিড) দিয়ে তৈরি এই বহিরাবরণের আকৃতি হয় নানা ধরনের। দেখতেও ভারি সুন্দর। তোমরা দেখতে আমাদের দেশের কদম ফুলের মত। ভিরিয়ন নামের বহিরাবরণে রয়েছে দ্বিস্তর বিশিষ্ট লিপিড যার মধ্যে গেঁথে আছে পর্দা বা মেমব্রেন প্রোটিন, মোড়ক বা এনভেলাপ প্রোটিন ও স্পাইক প্রোটিন। ভিরিয়নের ভেতরে থাকে জেনেটিক উপাদান। তোমাদের করোনার জন্য তা আরএনএ। ভিরিয়নের বাইরে পেরেকের আকৃতি বিশিষ্ট প্রোটিন রয়েছে। তোমাদের যে ছবিটির সাথে সবাই পরিচিত, সেখানে এমন আকৃতির প্রোটিনের উপস্থিতি সহজেই চোখে পড়ে। এদের স্পাইক প্রোটিন বলা হয়, যার বাইরের দিকের ফোলানো অংশ বা মুকুটটির জন্য তোমাদের আমরা নাম দিয়েছি করোনা ভাইরাস। তুমি জানবে হয়তো, ল্যাতিন ভাষায় মুকুটকে বলা হয় করোনা। আশা করি এই সুন্দর নামটি তোমাদের পছন্দ হয়েছে। আগে বলেছি, তোমরা শুধুমাত্র অন্য একটি জীবন্ত কোষের অভ্যন্তরে বেঁচে থাকো ও বংশ বৃদ্ধি কর। কিভাবে তোমরা অন্য কোষে প্রবেশ করো, তা আমরা জেনেছি। যখন কোন জীবকোষের উপর তোমরা বসো, তখন তোমাদের স্পাইক প্রোটিনের সাথে ওই জীবকোষের angiotensine-converting enzyme2 (ACE2) নামের বহিরাবরণ প্রোটিনের সংযোগ ঘটে। এই সংযোগ যথাযথ হলে ওই কোষের একটি প্রোটিএস এনজাইম সংযোগকৃত স্পাইক প্রোটিনকে কেটে ফেলে ও সক্রিয় করে। এর ফলে তোমরা এন্ডোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবকোষে সহজেই প্রবেশ করতে পার। তা হলে দেখতেই পাচ্ছ আমাদের কোষে তোমাদের প্রবেশে আমরা সাহায্য করি।”

“যতদূর আমরা জানতে পেরেছি, তোমরা ছিলে চীনের উহানে। গত ৩০ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে ‘The Lancet’ জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে উহানে একটি সিফুড মার্কেট, যেখানে বাদুড়, পেঙ্গোলিন (বনরুই্), সিভেট (গন্ধগোকুল) ও অন্যান্য বন্য প্রাণী খাদ্য হিসেবে বিক্রি হয়, সেখান থেকে ভাইরাস-জনিত নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ৯ জন চীনা নাগরিকের থেকে নেয়া নমুনায় তোমাদের দেখা মেলে। আমরা নাম দিয়েছি কোভিড-১৯। এই ভাইরাসের জেনোমের সাথে বাদুড়ের দেহের ভাইরাস যা ২০০৩ সালে সার্স ভাইরাস হিসেবে মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটিয়েছিল তার জেনোমের মিল পাওয়া যায়। বাদুড় বা অন্য কোন প্রাণী থেকে মানব দেহে সংক্রমনের পর এই ভাইরাস অতি দ্রুত মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়তে পারে। গবেষণা পত্রে জানা যায় কিভাবে কোষের ACE2 surface protein-এর সাথে ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের সংযোগের মাধ্যমে আমাদের কাছে নতুন তোমরা এই করোনা ভাইরাস দেহে প্রবেশ করতে পার।”

“পৃথিবীতে প্রায় চৌদ্দ হাজার প্রজাতির বাদুড় আছে। পৃথিবীতে তাদের আগমন ঘটে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি বছর আগে। বাদুড় ও অন্যান্য প্রাণীদেহে প্রায় ছয় লাখের ওপর তোমাদের সমগোত্রীয় অজানা ভাইরাস বসবাস করে। যে তোমরা ছিলে বাদুড়ের দেহে, মিলে মিশে; একে অন্যের ক্ষতি করোনি কয়েক কোটি বছর ধরে, সেই তোমরা কেন বাদুড়ের দেহ ছেড়ে মানুষ বা মানুষের গৃহপালিত পশু, হাঁস-মুরগি, মাছের দেহে প্রবেশ করলে? শুধু তোমরা কোভিড ১৯ করোনা ভাইরাস নও, মানুষের দেহের দুই তৃতীয়াংশ সংক্রামক ব্যাধি যাদের মধ্যে তোমরা ছাড়াও রয়েছে সার্স, মার্স, ইবোলা, এইডস, জিকা, এইচ১এন১, রেবিস ইত্যাদি রোগের কারণ যে বিভিন্ন ভাইরাস তারা এসেছে বন্য প্রাণী থেকে অথবা তাদের মাধ্যমে আক্রান্ত অন্য প্রাণী থেকে।”

“এবারে এমন একজন বিজ্ঞানীর কথা বলবো, যিনি বহু বছর ধরে তোমাদের নিয়ে কাজ করছেন। মধ্য চীনের উহানে কর্মরত এই ভাইরাস বিশেষজ্ঞ শি জেং লি। চীনের বনাঞ্চলের পাহাড়ে-পর্বতে প্রাচীন বা পরিত্যক্ত গুহায় তিনি সন্ধান করেন বাদুড়ের। যোগসূত্র বের করতে চান বাদুড়ের দেহে বসবাস করে যে ভাইরাস তার সাথে মানুষের দেহ সংক্রমণকারী ভাইরাসের কোন মিল আছে কিনা। সম্প্রতি ‘ব্যাট ওমেন’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠা এই নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানী বাদুড়ের গুহায় কয়েক ডজন সার্সের মত ভাইরাসের সন্ধান পান। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে আরো অনেক ভাইরাস সেখানে আছে। তার কথা সত্য হয়েছিল।”

“৩০ ডিসেম্বর ২০১৯, সকাল ৭টা। উহান ইন্সটিটিউট অফ ভাইরোলজিতে রহস্যময় রোগীর স্যাম্পল এসেছে। মুহূর্তেই ফোনে ডাক পড়লো শি জেং লি-র। ইন্সটিটিউটের পরিচালক বললেন, উহানের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রে নিউমোনিয়ার লক্ষণ নিয়ে ভর্তি হওয়া দুজন রোগীর দেহে নতুন করোনাভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানী শি’র গবেষণাগারে তা প্রমাণিত হলে, তা হবে মহা বিপদবার্তা। কারণ ২০০২-২০০৩ সালে এই ধরণের সার্স ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮০০ রোগী মৃত্যুবরণ করেছিল। ভাবনায় পড়লেন শি ও তার গবেষণা দল। যে সব বাদুড়ের গুহায় করোনার মত ভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল, তাদের অবস্থান তো মধ্য চীনের উহান থেকে বহু দূরে, দক্ষিণ চীনের গুয়ান্ডং, গুয়াংশি এবং ইউনান অঞ্চলে। তা হলে কি তার গবেষণাগার থেকে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন এই করোনাভাইরাস? উৎসের সন্ধান শুরু হলো। এর মধ্যেই তোমরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে হুবেই প্রদেশে, উহান যার রাজধানী। অল্প কয়েক দিনেই শি’র গবেষণা দল নতুন করোনা ভাইরাসের সাথে মিল খুঁজে পেলেন ২০১৩ সালে ইউনান প্রদেশের শিতো গুহায় পাওয়া হর্সশু বাদুড়ের করোনাভাইরাসের সাথে। এই অঞ্চলের গন্ধগোকুল প্রাণীর দেহে পাওয়া করোনা ভাইরাসের সাথে ৯৭ ভাগ মিল খুঁজে পাওয়া গেল দুটো ভাইরাসের জেনোমের। অন্যদিকে উহানের বন্যপ্রাণীর খোলা বাজারে খাঁচায় আবদ্ধ বাদুড় এবং বনরুই-এর দেহে পাওয়া করোনাভাইরাসের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া গেল নতুন ভাইরাসের জেনোমের। ‘ব্যাট ওমেন’ আবার প্রমাণ করলেন বাদুড় কিংবা তার থেকে সংক্রামিত অন্য পশু থেকে তোমরা করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে মানব দেহে।”

“এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যাবে প্রায় বার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে আধুনিক মানুষ (হোমো স্যাপিয়েন্স) এবং তাদের সভ্যতা। মানুষের এমন বিরুদ্ধাচরণ জ্যামিতিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে। বিশেষ করে স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রথম শিল্প বিপ্লব (১৭৬০ – ১৮৩০) শুরু হওয়ার পর থেকে। এর পর এল বিদ্যুৎ ব্যবহার করে উৎপাদন বহুগুন বাড়িয়ে দেয়ার দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব (১৮৭০-১৯০০)। ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদনে অটোমেশন তৃতীয় শিল্প বিপ্লব সূচনা করে। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তার শেষ পর্যন্ত তা চলে। ডিজিটাল বিপ্লব নামেও পরিচিত তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের উপর দাঁড়িয়ে বর্তমানে চলছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। এর বৈশিষ্ট হচ্ছে সকল প্রযুক্তির মেলবন্ধনের মাধ্যমে তাদের সীমানা মুছে ফেলা। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষকে যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। তথ্যের বিপুল সংগ্রহশালা গড়ে তোলা ও তার অবাধ প্রাপ্তির সাথে যুক্ত হচ্ছে অবিশ্বাস্য গতিতে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন। যাদের মধ্যে রয়েছে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, প্রাণ প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ বা যে কোন প্রজাতির জেনেটিক বৈশিষ্ট্য পাল্টে দেয়া, ন্যানো প্রযুক্তি, আইওটি (IOT বা ইন্টারনেট অব থিংগস), থ্রিডি প্রিন্টিং, কোয়ান্টাম কমপিউটিং ইত্যাদি। নতুন উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে অচিন্তনীয় গতিতে মানব সভ্যতা অগ্রসর হচ্ছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই সময়ে প্রকৃতি ও তার প্রাণ বৈচিত্র্য সবচেয়ে দ্রুতগতিতে ধ্বংস হচ্ছে।

‘ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের’ প্রতিষ্ঠাতা ও কার্যকর চেয়ারম্যান ক্লউস শোয়াব (তাঁকে একজন পরিবশবান্ধব ভাল মানুষ বলতে পার) ২০১৬ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপর ‘ফরেন অ্যাফেয়ার্স’ সাময়িকীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন। ‘The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond.’ শিরোনামে এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, প্রযুক্তির একজন উৎসাহী প্রবক্তা হয়েও এই ভাবনা আমার আসে, যে আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে যেভাবে জড়িয়ে ফেলছে, তাতে মানুষ তার অন্তর্নিহিত গুণাবলী ও সামর্থ্য, যেমন সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব হারিয়ে ফেলে কিনা। স্মার্ট ফোনের উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, ‘এই ফোনের অবিরাম ব্যবহার আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ- বিরাম, চিন্তা ও অর্থপূর্ণ বাক্যালাপের জন্য কিছুটা সময়ও বরাদ্দ রাখবে কিনা’। তার প্রবন্ধের ইতি টেনেছেন তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করে, ‘শেষ বিচারে মানুষ ও তার মূল্যবোধই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সামর্থ্য আছে মানুষকে হৃদয়হীন রোবোটে পরিণত করার। কিন্তু মানুষের রয়েছে সৃজনশীলতা, সহমর্মিতা ও বিপদে নেতৃত্ব দেয়ার অপার ক্ষমতা, যা ব্যবহার করে মানুষ সমষ্টিগতভাবে এক অভিন্ন লক্ষ্যে নিজেদের উন্নিত করতে পারে মানবিক ও নৈতিক সচেতনতার এক সুউচ্চ শিখড়ে’।”

“আমরা হোমো স্যাপিয়েন্স বা প্রবুদ্ধ মানুষ অভিধায় নিজেদের পরিচিত করেছি। এই আমরাই কিভাবে তোমাদের বাধ্য করেছি আমাদের কিংবা আমাদের গৃহপালিত প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে আমাদের কঠিন রোগে আক্রান্ত করতে সে সম্পর্কে কিছু উদাহরণ দেব। ব্রাজিলের উত্তর অ্যামাজন রেইন ফরেস্টের বিশাল যে বনভূমি ছিল বাদুড় ও অন্যান্য বন্য পশুর আবাসস্থল, তা উজাড় করে গড়ে তোলা হয়েছে সাদা রঙের গরুর খামার। চারদিকে অ্যামাজনের ঘন সবুজের মাঝখানে সাদা রঙের গরুর পাল সহজেই চোখে পড়ে। যে অ্যামাজনের রেইন ফরেস্টকে বলা হত পৃথিবীর ফুসফুস, কারণ বাতাসের কার্বনডাইঅক্সাইড শুষে নিয়ে বাতাসে ছেড়ে দিত অক্সিজেন এই বনের ঘন উদ্ভিদরাজি, আগামী ১৫ বছরের মধ্যে সেই অ্যামাজন গড় কার্বন শোষণের বদলে কার্বন নির্গমনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। ভেবে দেখেছো প্রকৃতি ও সারা বিশ্বের জন্য তা হবে কত মারাত্মক।”

“চীনের গুয়ান্ডং প্রদেশের কিনউয়ান কাউন্টি এলাকায় বনভূমি পরিষ্কার করে বিশাল শূয়রের খামার গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মধুপুর এবং গাজীপুরের গজারি বন উজার হয়েছে। সেখানে জায়গা নিয়েছে পোলট্রি, মাছের প্রকল্প এবং টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস শিল্প। এই অঞ্চলের বনভূমি ছিল বন্য গাছ-গাছালি, পশু প্রাণী, বাদুড়, পাখি, অণুজীব ও ভাইরাসের আবাসস্থল। এর বাতাস ছিল নির্মল, নদী-খাল-ঝরনা ও নিচু জলাভুমির পানি ছিল বিশুদ্ধ টল টলে। এই প্রকৃতির মাঝখানে বসবাসরত সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বোধটি ছিল যে এই বনভূমি তাদের বেঁচে থাকার জন্য বড়ই প্রয়োজন, তাই তাকে রক্ষা করতে হবে। খোঁজ নিলে জানা যাবে বন উজাড় ও প্রকৃতি ধ্বংসের জন্য বনভূমির মানুষজনেরা নয়, মুখ্যত দায়ী সরকারী বনবিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণি- যারা রাষ্ট্র, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মধুপুর এবং গাজীপুরের বড় অংশ এখন আর বন্য পশু-পাখি ও অণুজীবের আবাসস্থল নয়, সেখানে বাতাসে মুরগির বিষ্ঠার গন্ধ। মাছের খামারে মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য পানিতে দেয়া হয় কৃত্রিম খাবার, যাতে রয়েছে শরীরের দ্রুত বর্ধনের জন্য হরমোন, রোগ-বালাই থেকে রক্ষার জন্য নানা ওষুধ ও উচ্চ শক্তির এন্টিবায়োটিক। এই পানিও দুর্গন্ধময়। কালচারের মাছ ছাড়া এই পানিতে অন্য কোন প্রজাতি বাঁচতে পারেনা। এই অঞ্চলে নদী-খাল-জলাভূমির পানি আলকাতরার মত। টেক্সটাইল ও গার্মেন্টসের বিষাক্ত কেমিক্যাল এই পানিকে অনুপযুক্ত করেছে শুধু বন্য পশু-পাখি-অণুজীবের জন্য নয়, এখানে বসবাসরত সাধারণ গরিব মানুষের জন্যও। এইসব বড় বড় স্থাপনার মালিকদের অবকাশের জন্য অবশ্য জায়গায় জায়গায় গড়ে উঠেছে ঘন বন আচ্ছাদিত সুদৃশ্য রিট্রিট, ভূতল থেকে উত্তোলিত পরিস্কার পানি।”

“পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও আবাসস্থলের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমরা হোমো স্যাপিয়েন্সরা ধ্বংস করেছি এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ বনভূমি- তার প্রতিবেশ। এক সময়ে এই বনভূমিতে বিচরণ করতো বন্য মোরগ, বরাহ, গয়াল, বাদুড়। তোমরা ভাইরাস তাদের কোন ক্ষতি করেনি। যখন বন উজাড় হলো, বাস্তুচ্যুত হলো বন্য পশু-পাখি-অণুজীব, তখন বাদুড় ও অন্যান্য বন্য পশু-পাখির দেহে সহঅবস্থান করতো তোমাদের মত যে অসংখ্য ভাইরাস, তারা কিভাবে বাঁচবে, নিজেদের বংশবিস্তার করবে? লক্ষ কোটি বছর ধরে যে নিরাপদ আবাসে তারা বেঁচে ছিল, তা এখন অরক্ষিত। বাদুড়, বনরুই – এসব মানুষের খাদ্য তালিকায় এসেছে। বন থেকে ধরে এনে বাজারে ছোট খাঁচায় বন্দী করা হয়েছে তাদের। মানুষের খাবারের টেবিলে চলে যাবে তারা। কী করণীয় ছিল ভাইরাসের, তোমাদের? তোমরা মানুষের দেহে আশ্রয় খুঁজেছো, সংক্রমিত করেছো খামারের শূয়োর, মুরগি ও মাছ। বন্য পশু-প্রাণীর কোষে তোমরা শুধু সহ-অবস্থান করতে, নিজেদের জীবন বাঁচাতে। আশ্রয়দাতাকে মেরে ফেলতে না। ওই সব পশু-প্রাণির রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা তা নিশ্চিত করতো। কিন্তু মানুষ বা খামারের পশু-পাখি-মাছ – এদের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাতো তোমাদের মত নতুন ভাইরাসকে মোকাবেলার জন্য গড়ে ওঠেনি। তাই কিছু দিন পর পর নতুন নতুন ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষ ও খামারে পালিত প্রাণী দলে দলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে নিতান্ত অসহায় ভাবে।”

“মানুষকে কী বার্তা দিচ্ছ করোনাভাইরাস? মারণ ক্ষমতার দিক থেকে তোমরা ইতঃপূর্বে আমাদের পরিচিত ইবোলা, নিপা, সার্স, মার্স ভাইরাসের চেয়ে কম কার্যকর। কিন্তু মানুষের দেহে প্রবেশের পর তোমরা অতি দ্রুত গতিতে মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়। সারা পৃথিবীর মানবকুলের মধ্যে তোমরা ছড়িয়ে পড়েছো। প্রতিরোধের বা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা আমরা মানুষ এখনও গড়ে তুলতে পারিনি। আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে গৃহবন্দী করেছি নিজেদের। যানবাহন, উড়োজাহাজ, কল-কারখানা, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছি। যে গতিতে চলছিল চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, তা আজ বড়ই মন্থর। তবে তোমাদের একথাও জানিয়ে রাখি, ভাল মানুষও এই পৃথিবীতে আছে। প্রকৃতি তথা পৃথিবীকে বাঁচাতে চান এমন বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, নীতিপ্রণেতা, শিল্পী, সমাজসেবক রাজনীতিবিদ- এরা সবাই কতবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর গোটা সম্পদের ৮৫ ভাগ যে ১০ ভাগ মানুষের হাতে, যাদের হাতের মুঠোয় শক্তিমান পরাশক্তির সরকার – তারা তোয়াক্কা করেনি ওইসব সাবধানবাণী। এখন তোমরা এসে বাধ্য করেছে মহা শক্তিশালী আমেরিকা ও তার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন, মোদীর ভারত ও কর্পোরেট পুঁজির মালিকদের লকডাউন-শাটডাউনে যেতে। তথাকথিত সভ্যতার চাকাকে মন্থর করতে। পারমাণবিক অস্ত্র, জীবাণু অস্ত্র, নিখুঁত লক্ষ্যভেদী ড্রোন, দুর্বলের উপর পরাশক্তির চাপিয়ে দেয়া নিষেধাজ্ঞার অস্ত্র – কিছুই বশ করতে পারেনি অতি ক্ষুদ্র করোনা ভাইরাস তোমাদের। মহা আতংকে আছে মহা শক্তিধর পরাশক্তি। যে সুবচন শোনা যায়নি এসব শক্তিধরদের মুখে এতকাল, নিতান্ত কাবু হয়ে তারা শরণাপন্ন হচ্ছে বিজ্ঞানীদের, ছুটছে টোটকার পেছনেও, দুহাত তুলে প্রার্থনা করছে যেন কোন অলৌকিক শক্তি এই যাত্রা তাদের উদ্ধার করুক। এতদিন কল্যাণ রাষ্ট্রের যে সামাজিক সুবিধাদি এরা ক্রমাগত কর্তন করেছে সমাজের ৮৫ ভাগ সম্পদ ভোগকারী ১০ ভাগ মহা বিত্তবানদের স্বার্থে, তারা আজ শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় খাতের কথা বলছে। কর্মহীন ব্রিটেনবাসীকে বেতনের ৮৫ ভাগ দেয়া ও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ‘ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসকে’ শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করেছেন করোনায় আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসা প্রধান মন্ত্রী বরিস জনসন। ট্রাম্পের মুখেও অন্য সুর।”

“হাজার হাজার বছর ধরে চীনা সভ্যতায় ঐতিহ্যগত খাবার হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছিল বন্য প্রাণী। যে ব্যবসার কাজে যুক্ত আছে এক কোটি চল্লিশ লাখ মানুষ, যে ব্যবসায় খাটে প্রায় সাড়ে ছয়শ হাজার কোটি টাকা এবং যে কারণে কখনো তা বন্ধ করা যায়নি, তোমাদের আক্রমণের ৫৫ দিনের মাথায় তা সম্পূর্ণ বন্ধের আইন জারিতে এগিয়ে এলো চীনা সরকার। ২০২০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি একটি বিশেষ তারিখ। চীনা সরকার গবেষণায় ওষুধ হিসেবে ব্যবহার ছাড়া বন্য প্রাণী ধরা, ভক্ষণ বা রপ্তানি করার উপর নিষেধাজ্ঞার আইন জারি করে। অবশ্য ট্র্যাম্প, যাকে নোয়াম চোমস্কি (তোমাদের অর্থাৎ প্রকৃতির একজন সুহৃদ) দেখেন এক সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানসিক রোগী ও ভাঁড় হিসেবে, তার পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিংপিং সরকারের মত এমন বলিষ্ঠভাবে প্রকৃতির পক্ষ নিতে।”

এক টানে অনেক কথা বলে ফেলেছিলাম। করোনা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, “দেখা যাচ্ছে, যে কথা মনে করিয়ে দিতে আমি ফিরে এসেছিলাম, তার অনেকটাই তুমি অনুধাবন করতে পারছো।”

“আমি নিতান্ত সাধারণ একজন মানুষ। কিন্তু বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তক, নীতিপ্রণেতা, শিক্ষাবিদ, সমাজ সেবক, লেখকরা কি বলছেন তোমাদের সম্পর্কে? শুনে তোমরা খুশিই হবে।”